ハダノ元教頭が GIGAスクール と DX人材育成 について考えるブログ

PCレクでお手軽音楽制作―4

前回の 🔗「卒業組曲のAI自動演奏は不気味の谷を越えたか」 で、🔗NotePerformer4 がとても役に立つオーケストラ総合音源だとわかりました。

今回の挑戦は、、、

青少年のための「進撃の交響楽」入門

SNS疲れをいやすには?

によると、

- 他人と自分を比べてしまう、見たくない情報まで見てしまう

- 見張られていると感じる、誹謗中傷のトラブル

- 反応を気にしすぎる、見栄を張ってしまう、自分を偽ってしまう

、、、などが原因としてあげられています。

特に最後の点は、「流行りのものを知っているように見せたい」一心でSNSの情報を追っかけまわす泥沼にはまります。

によると、トロント大学の研究によって、幸福を強く求めれば求めるほど意志力が枯渇し、甘い誘惑に負けて不健全な行動を取りやすくなるという“幸せのパラドックス”の存在が明らかになりました。

SNSをはじめとしたメディア環境も、「幸せ競争」をあおることで幸せを目指す人々をさらに疲弊させているようです。

幸福を目的として身を粉にするのではなく、「すでにあるもの」に目を向け、そこから楽しみや感謝を見出す姿勢が大切ということでしょうか。

不朽の名曲を若者に

そうはいっても、現代日本の音楽シーンではSNSをはじめとしたメディア環境の中でバズっている曲が幅を利かせています。学校行事で使う音楽を生徒に自由に選ばせると、そういう曲のオンパレードです。

そんな中、数十年後・数百年後まで生き残るような「不朽の名曲」が生まれることはまれです。いい曲が売れるのではなく、売れた曲がいい曲とされるのです。瞬間最大風速を競い合い、ころころ変わる風向きに翻弄されるようでは、疲れてしまうのも当然です。

SNSなどによって若者全体が巨大なエコーチェンバーに取り込まれている今、「すでにあるもの」に目を向けさせるのは至難の業です。しかし、若者に人気のポップカルチャーを入り口にすれば、いけそうな気もします。

🔗「日本のポップカルチャー、推しまーす!」 という記事の中で、

「推し活」は、壁を壊す巨人のパワーを持っています。「オタクが日本を救う」は未達成ですが、「推し活パワーが社会を変える」は実現しつつあります。それは、テクノロジーに支えられています。ポップカルチャー業界のDXと教育DXが進めば、クールでウェルビーイングなジャパンも夢ではないでしょう。

と述べました。

「巨人のパワーが生かせないか?」ハダノはふと思いました。🔗諫山創の『進撃の巨人』 は、世界的に大人気です。10年以上愛され続けています。決して一時的な流行りではありません。

アニメ版の音楽は、「シンフォニックメタルロック」というジャンルのようです。交響曲の世界への入り口が見えてきます。ハダノの大学1年の記憶がよみがえります。Q大フィルの定期演奏会で出会ったのが、まさに マーラーの交響曲第1番「巨人」 でした。

「マーラーの巨人」は「進撃の交響楽」

タイトルに「巨人」が入っているだけでは、単なるこじつけです。そこで、マーラーの巨人のもとになった小説「巨人」との関連性を 🔗Copilot に質問してみました。

マーラーの交響曲第1番「巨人」は、ジャン・パウルの小説に触発された作品として知られています。この交響曲は、マーラーが若い頃に読んだ「巨人」の印象を音楽で表現したものであり、特にアルベルトの内面の葛藤や成長の過程が音楽に反映されています。マーラーは、この交響曲を通じて、人生の困難や喜び、そして自己発見の旅を描こうとしました。

諫山創の「進撃の巨人」とジャン・パウルの「巨人」には、いくつかの共通点があります。まず、両作品ともに、主人公が自己発見の旅を経る過程を描いている点が挙げられます。「進撃の巨人」の主人公エレンは、自分自身と世界の真実を知るために戦い続けます。同様に、ジャン・パウルのアルベルトも、自分自身を見つけるための旅を続けます。

また、両作品は、主人公が様々な困難に直面し、それを乗り越えて成長する過程を描いている点でも共通しています。エレンは巨人との戦いを通じて成長し、アルベルトも多くの試練を乗り越えて自己を見つけます。

このように、ジャン・パウルの「巨人」、マーラーの交響曲第1番「巨人」、そして諫山創の「進撃の巨人」は、それぞれ異なるメディアで表現されていますが、共通のテーマを持ち、それぞれの作品が独自の視点から人間の成長と自己発見を描いています。

「若者が苦悩しながら自分と世界についての理解を深めてゆく」という点で共通しているので、「マーラーの巨人」は「進撃の交響楽」と呼んでいいでしょう。

自由な考察「ムリコシャリ考」

- ハダノは「進撃の巨人」のガチ勢ではない

- 🔗アーノンクール が指揮してないマーラーもそんなにくわしくない

- ジャン・パウル著「巨人」の訳本は、784頁約1万円の長大なもの

、、、どの「巨人」もたやすく内容を把握できるしろものではありません。

「進撃の巨人」は、きれいごと・責任転嫁・自己選択への介入を許さず、予定調和の展開を許さない作品と言われています。進めば進むほど、分からなくなり、目標を失い、問題にぶち当たり、前進しているのか後退しているのか分からない感覚に陥ってしまいます。

登場人物は300人以上にのぼり、同じ名前の人物や途中で名前が変わる人物、立場が大きく変わる人物もいて、気を抜くとわけがわからなくなります。「登場人物辞典」のようなものが欲しくなります。 → 🔗進撃の巨人 キャラクター名鑑 FINAL

ガチ考察は無理ですが、

その巨人はいついかなる時代においても、自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。名は――。進撃の巨人

にならって、自由な考察「ムリコシャリ考」に取り組みたいと思います(🔗むりこしゃりこは方言)。

したがってこのあとの楽曲解説は、「ハダノはこうイメージして聴いたよ。音楽はどこまでも自由だ。君はどうイメージして聴くかい?」という程度にとらえてください。

全体の骨組みは、

第 I 部:青春の日々から、若さ、結実、苦悩のことなど

第1楽章:春、そして終わることなく ⇒「パラディ島」

第2楽章:順風に帆を上げて ⇒「マーレ」

第 II 部:人間喜劇

第3楽章:座礁、カロ風の葬送行進曲 ⇒「地鳴らし」

第4楽章:地獄から天国へ ⇒「天と地の戦い」

、、、としてみました。

':'のあとのタイトルは、マーラーが当初つけていたもので、'⇒'のあとは、ハダノがイメージしたものです。

ちなみに、「カロ風の~」というのは、「漁師の死体を獣たちが担ぎ、踊りながら墓地に進む版画のような~」という意味です。

NotePerformerによるハイライトで「進撃の交響楽」解説

今回もAI自動演奏ソフト 🔗NotePerformer4 で各楽章および関連曲(ばっすい)を演奏してみました。

大編成交響曲を前回のように8パート以内に収めるのは無理があるので、🔗Dorico Elements 5 を導入しました。

- 第1楽章 「パラディ島」

♪ 進撃の交響楽 - 1

作曲:グスタフ・マーラー 編集:ハダノ 音源:NotePerformer4

※ エレンのテーマ (カッコウの鳴き声のようなもの)がまず出てきます。これは全曲の統一テーマであり、「自由を求める」エレンをイメージさせます。

※ 幼なじみのテーマ が次に出てきます。「ともに戦う決意と希望をもつ」エレン・ミカサ・アルミンをイメージさせます。これは、「さすらう若人の歌」第2曲を引用したものです。

♪ 「さすらう若人の歌」第2曲「草原の5月の踊り」

作曲:グスタフ・マーラー 編集:ハダノ 音源:NotePerformer4

- 第2楽章 「マーレ」

♪ 進撃の交響楽 - 2

作曲:グスタフ・マーラー 編集:ハダノ 音源:NotePerformer4

※ ジークのテーマ が出てきます。「恩人の苦悩を背負い安楽死計画に向かう」ジークをイメージさせます。これは、「若き日の歌」の「ヘンゼルとグレーテル」を引用したものです。まるで、巨人が踊っているような覚えやすいメロディーです。

♪ 「若き日の歌」から「ヘンゼルとグレーテル」

作曲:グスタフ・マーラー 編集:ハダノ 音源:NotePerformer4

- 第3楽章 「地鳴らし」

♪ 進撃の交響楽 - 3

作曲:グスタフ・マーラー 編集:ハダノ 音源:NotePerformer4

※ 始祖の巨人のテーマ がまず出てきます。「壁のない自由な世界を作ろうとする」始祖の巨人をイメージさせます。これは、童謡「フレールジャック(グーチョキパーでなにつくろう)」を短調にしたものです。巨人の足音がだんだんと近づいてくるように感じます。

♪ 「フレールジャック」

原曲:フランス民謡 編集:ハダノ 音源:NotePerformer4

※ 始祖ユミルのテーマ が中間部に出てきます。「終わらせる者の訪れを待っている」始祖ユミルをイメージさせます。これは、「さすらう若人の歌」第4曲を引用したものです。「道に菩提樹が立っていて死の安らぎを得た~」と歌われますが、まるで「あの丘の木」のようです。

♪ 「さすらう若人の歌」第4曲「彼女の青い眼が」

作曲:グスタフ・マーラー 編集:ハダノ 音源:NotePerformer4

- 第4楽章 「天と地の戦い」

♪ 進撃の交響楽 - 4

作曲:グスタフ・マーラー 編集:ハダノ 音源:NotePerformer4

※ ミカサのテーマ がまず出てきます。「エレンのために終わらせようとする」ミカサをイメージさせます。敵味方入り乱れての激しい戦闘が繰り広げられているようです。

※ アルミンのテーマ が次に出てきます。「エレンの罪を共に背負おうとする」アルミンをイメージさせます。ヴァイオリンによる息の長い美しい旋律です。「道の世界」でジークと対話しているような静かな部分もあります。

※ その後、第1楽章からここまでのいろんなテーマが入れ替わり立ち替わり出てきて、総決算となります。ファルコの「空飛ぶ顎の巨人」の上で態勢を立て直してから、ジークやエレンに突撃し、戦闘は最高潮に達します。地鳴らしが止まり巨人の力が消え、光に包まれて終わります。無音の中でなぜか、ミカサの「いってらっしゃい エレン」が聞こえてくるように感じます。

A large titan appears from the top of the wall, about to attack the town, while young people dressed as members of the Survey Corps are seated on chairs playing orchestral music.

というプロンプトでジャケット画像を生成しました。

【まとめ】青少年のための「進撃の交響楽」入門は、音楽文化の可能性を広げる!?

最初は無茶な取り組みに見えましたが、やってよかったと思います。

何でも「食わず嫌いはもったいない」と思います。交響曲(特にマーラー)は、重厚長大でおいそれと手が出ません。フルコース料理は高いし胃が持たれそうと敬遠していた人も、試食コーナーがあれば口にしやすいかもしれません。今回の取り組みは、そんな「試聴」コーナーを作ろうとしたものです。

数十パートの大編成曲に一つひとつソフト音源を割り当てて調整し、ナチュラルに聞こえるようにするのは至難の業ですが、🔗NotePerformer4 が自動でやってくれました。1時間の交響曲を編集して19分にしたので、繰り返し聴くのに便利です。

考えてみれば、スポーツの試合などではハイライトシーンを集めたダイジェスト版が好まれます。タイパ重視の若者は、動画を倍速試聴するようですが、音楽はそうはいきません。聴きどころを集めて若者目線で解説したダイジェスト版があれば、刺さるかもしれません。

- 音楽を生徒に自由に選ばせると流行歌ばかりになってしまう

- 「不朽の名曲」のよさを生徒に教えてあげたい

- 生徒の自主性も尊重したい

、、、というジレンマは、教師あるあるです。

青少年のための「進撃の交響楽」入門は、音楽文化の可能性を広げるかもしれません。

もちろんこれで満足せず、「試聴」の次は本物の 🔗マーラーの交響曲第1番「巨人」の名演奏 に触れ、さらに他の管弦楽曲にも親しんでほしいと願っています。 → 🔗どこかで聴いたクラシック 小澤征爾・ベスト101

若者に不評でもめげずに取り組んでいきます。「この世界は残酷だ・・ そして・・とても美しい」(ミカサ・アッカーマン)

全国の音楽の先生方へ

音楽鑑賞用のダイジェスト版を作りたければ、 NotePerformer4 をお試しあれ!!

Windowsタブレットのバッテリーを持たせるには?(2025/3/12追記)

では、

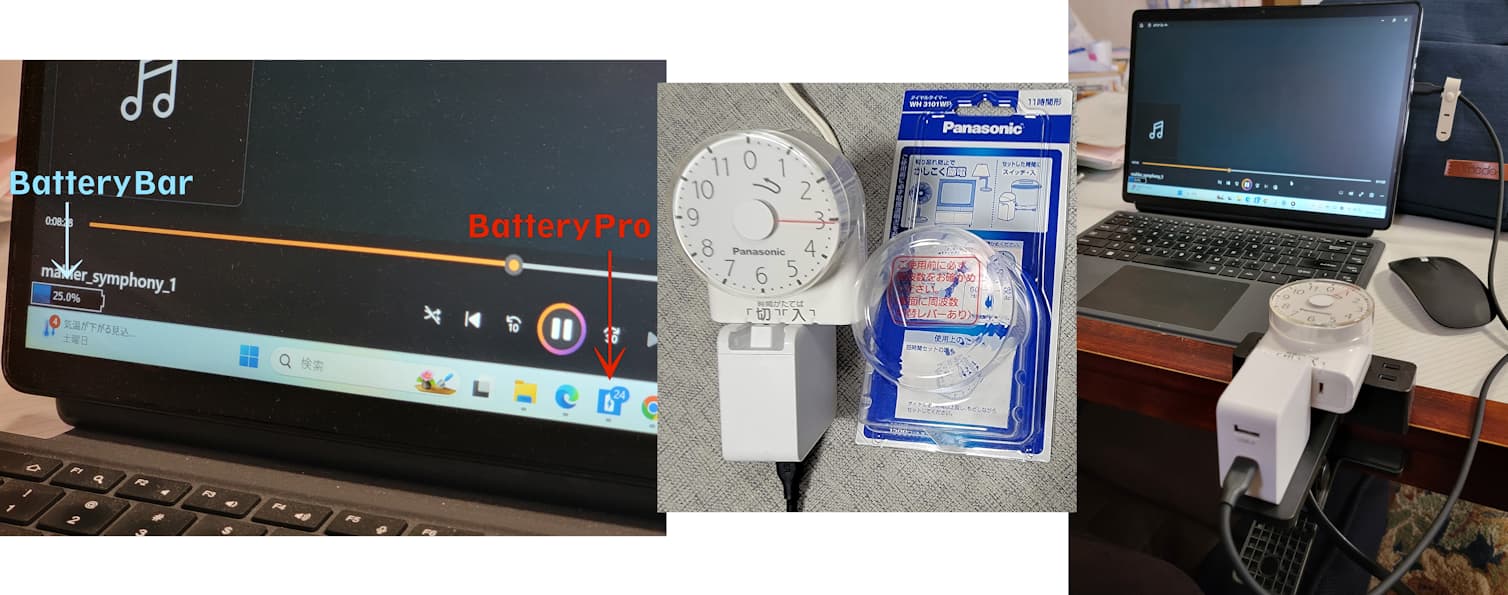

バッテリーレベルを25~75%に保つために、🔗Battery Pro というアプリをインストールしました。これで、バッテリー寿命を延ばせそうです。

と述べましたが、不十分でした。

Battery Pro は、常に前面に表示されているわけではなく、バッテリーレベル表示もリアルタイムではありません。特に、リモートデスクトップ接続中はバッテリーレベルが気になります。充電していて、80% を越えたのに気づかないこともよくあります。

そこで、次のような方法で改善しました。

- 🔗BatteryBar をインストールしたら、もやもやがすっきり解消しました。使い込むほどに数値はより正確になっていきます。

- 🔗PanasonicダイヤルタイマーWH3101WP を使えば、好きな時間に充電をストップできるので、充電し過ぎを防げます。

- 🔗エレコム電源タップ3個口クリップ は、好きな場所に電源タップを付けることができるので、「ダイヤルタイマー+充電器」を見える位置で邪魔にならないように設置できて快適です。

- また、Windowsタブレットで音楽再生だけしていても、約 0.3/分 でバッテリーを消費します。画面を消せば、0.1~0.15/分 となり、2~3倍バッテリーが持ちます。PowerShellスクリプトのバッチファイル使えば、簡単です。 → 🔗【Windows 11/10】ディスプレイ(画面)の電源だけをワンタッチでオフにする

新鮮な感動! アンサンブル・リベラルの「巨人」(2025/3/16追記)

45年ぶりに巨人を生オケで聴くことができました。

偶然、この日の 🔗NHK-FM「かけるクラシック」 で、ワルター指揮コロンビア交響楽団による往年の名演奏がかかっていました。重厚なワルターよりも、今夜のフレッシュな演奏の方がむしろ好ましく感じられました。

ハイレゾ音源をハイファイオーディオで再生しても聴き取れなかった音が、生演奏だとくっきり聴こえます。8本のコントラバスが腹に響き、オーボエソロの雄弁さにハッとさせられます。

第3楽章、コントラバスがユニゾンではなくソロで始まっているのが印象的でした。第4楽章、中盤のハ長調からニ長調に上昇する部分の解放感が見事で、「やったー!」と心の中で叫んでいました。フィナーレは、分かっていてもホルンが一斉に立ち上がると心が震えました。

若きマーラーが苦労しながら作曲した当時を蘇らせるかのような新鮮な演奏でした。「進撃の交響楽」の各テーマがイメージ豊かに感じられ、連れて行った進撃ファンの若者も興味を持ってくれました。

列車を乗り継いで8時間かかるハダノにとっては、こんなのが聴ける都会の人がうらやましい、、、

「進撃の日田」でマーラーの音楽を!(2025/3/20追記)

、、、と、作者諫山氏の出身地である日田市が聖地「進撃の日田」として盛り上がっています。

原寸大の巨人を作るのはたいへんですが、AR技術で補っているようです。

音楽に関しては、

で、マーラー作曲交響曲第1番ニ長調「巨人」 が演奏されています。ただ、アニメ第1期が放送されたばかりのころで、「進撃の巨人」とは結びつけられていません。もったいない話です。

今からでも、「進撃の交響楽」などマーラーの音楽とコラボした企画を考えてみてはどうでしょうか。近隣の 🔗「瀧廉太郎記念音楽祭」 にならって、マーラー音楽祭 もアリだと思います。

大編成の交響曲は演奏者集めが難しいとは思いますが、🔗RENTARO室内オーケストラ九州 のように小編成版に編曲して演奏する方法もあります。

※ 大河マンガとも言える壮大な「進撃の巨人」を読み解くのに役立つ人物辞典です。

ハダノはこの本で何度も確認をして、やっとストーリーについていけるようになりました。

11年半の連載を振り返る作者インタビューには感銘を受けました。

※ 無料の Dorico SE には8パート以内という制限がありましたが、この Dorico Elements にはパート数の制限はありません。その割に安いとハダノは思います。

SEからアップグレードした方が良い場合もありそうなので、確認を。

※ オーセンティックな演奏で革命を起こしたアーノンクールのあとを継ぐ指揮者をハダノは探しています。

ダニエレ・ガッティの指揮は、濃密に細部を描きあげ、型にはまらないドラマティックな展開を志向すると評価されています。確かに、繊細な感性と確かな構築力が感じられました。

※ どこかで聴いた名曲を世界のオザワが振った6枚組CDで、入門用として抜群のコスパを誇ります。

交響曲への誘い15曲にマーラーが2曲もはいっていたのは、驚きです。

鑑賞のカリキュラムもアップデートが必要ではないでしょうか。

※ 手でダイヤルを回すだけで「入り・切り」のセットができる電源タイマーです。

操作が簡単なうえに、あとどれぐらいの時間か一目でわかって安心です。

※ 「ここにコンセントがほしいけど、延長コードだと不安定だしなぁ」というハダノの悩みを解決してくれた製品です。

クリップではさめば机に張り出した形で設置できます。

雷・ほこり・熱に強く、安心です。

Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。

Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。新任のころから、「答えのない問題を追求させたい」「団結力と文化的な力を集団づくりで」「教育研究をもっと科学的に」「教育の情報化が必要」「チョーク&トークの注入式授業からアクティブラーニングへ」「教科横断的なSTEAM教育で生涯学習・SDGsへ」という思いを持ちつつ、4市10校にて勤務。

9年間の教頭時代、さまざまな不条理・矛盾に悩み、ICTによる働き方改革を推進。2021年3月定年退職。「特定の学校だけでなく、広く人材育成を」「日本陥没をDXで食い止めたい」「元教員の自分にできることを」と、教育DX研究の道へ。

おおいたAIテクノロジーセンター会員。デジタル人材育成学会・日本STEM教育学会・日本情報教育学会・データサイエンティスト協会・日本RPA協会の会員。JDLA G検定 2022 #1 合格者。