ハダノ元教頭が GIGAスクール と DX人材育成 について考えるブログ

テクノロじいやの手作りSDGs―10 「万博」

AI、ブロックチェーン、IoT、スマートシティー、自動運転――

これらのキーワードを目にすることが増えています。新しいテクノロジーを生かすためには、「社会実装」を進める必要があります。日々の暮らしに役立てられてこそ意味があるとの思いで、情報発信しています。

今回お届けするのは……

「いのち輝く未来社会」をめざす万博はSDGs学習に役立つか

で、林 信行氏(フリージャーナリスト、コンサルタント)が万博総括をしています。

これをベースに、かけこみ万博に行ってきたハダノの実体験を交えて考察してみたいと思います。

ソーシャルメディア上の評価の変遷

- 大阪・関西万博は、開幕前からソーシャルメディア上で開催の是非や建設費増大などの批判が相次ぎ、公式マスコット「ミャクミャク」も不評だった。

- しかし、ゴールデンウィーク以降、来場者の高評価が広まり、満足度79.7%、再訪希望84%という調査結果が出るなど、評価が好転。

- 特にイタリア館の本物の美術品展示が注目を集め、ミャクミャクの人気も急上昇。

- チケット販売枚数は目標の1,800万枚を突破し、公式ショップの売上も好調だった。

、、、という具合に、人気が人気を呼んで来場者がうなぎのぼりに増えていきました。

「並ばない万博」をめざしていたはずが、「長時間並ぶ万博」そして「並ぶことさえ許されない万博」「帰れない万博」さらには「入場できない万博」へと混雑が激化していきました。

ハダノは8月下旬に「万博に行ってみよう」と思い立ち、情報を集め始めました。

🔗万博完全攻略ガイド を読むと、……「チケットの予約」「シャトルバスの予約」「パビリオンの予約」などさまざまな予約をしなければならず、心が折れそうになってしまった……とありました。「そんな大げさな!」と思いましたが、やってみると実際たいへんで、行く前に心が折れそうでした。

🔗万博ガイドブック2025:……予約・混雑攻略の本 を読んで、さらに情報を吟味しながら準備を進めました。

行ってみるとそれはもう楽しくて、「行けるものならもう一度行きたいなぁ」という思いに変わりました。

クリエイターによる解説と問題提起が関心を集めた

- ソーシャルメディアは批判の拡散だけでなく、会場の見どころやイベント情報の共有、誤解の解消にも貢献。

- 藤本壮介氏や落合陽一氏、引地耕太氏ら関係者がSNSで積極的に発信し、批判への丁寧な説明や問題提起を行った。特に藤本氏は会場デザインの意図やコスト構造などを詳細に解説し、共感を得た。

- 若手建築家によるトイレの設計も批判の的となったが、背景説明により評価が好転。「2億円トイレ」も人気スポットとなり、展覧会でその意義が紹介された。

- 批判の多くは事実誤認や背景理解の不足によるもので、実際には奇抜なトイレは8カ所のみで、ほとんどは普通の施設。

- 万博は仮設建築の場として新素材や工法の実験が可能で、環境に優しい建材の開発にもつながる可能性がある。

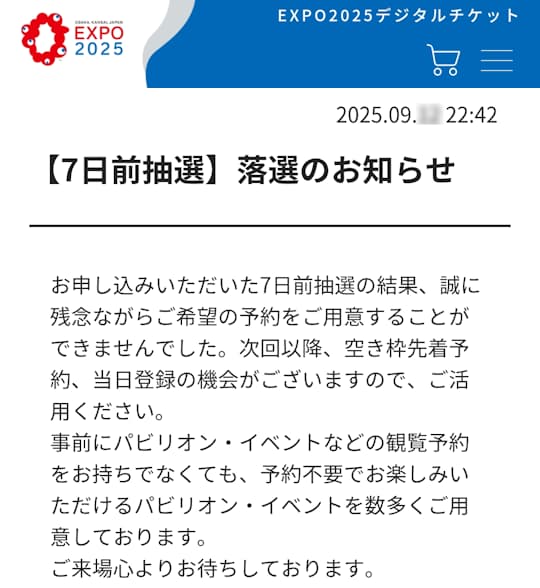

、、、パビリオンの予約(7日前抽選、3日前先着)が全く取れなかったハダノは、「入れなくても世界トップレベルの建築アートを見るだけでも価値があるぞ」と自分に言い聞かせました。

一つ疑問だったのは、「たった半年のイベントのために莫大な費用と労力をかけて建設するというのは、SDGs的にいかがなものか?」という点です。調べてみると、建築材料の再利用や移設など持続可能性に配慮したものや、逆に「半年間限定」を生かし建築基準に縛られずに新しい素材・工法の実験に挑戦したものがありました。大屋根リングも一部残されるようなので、未来につながると期待されます。

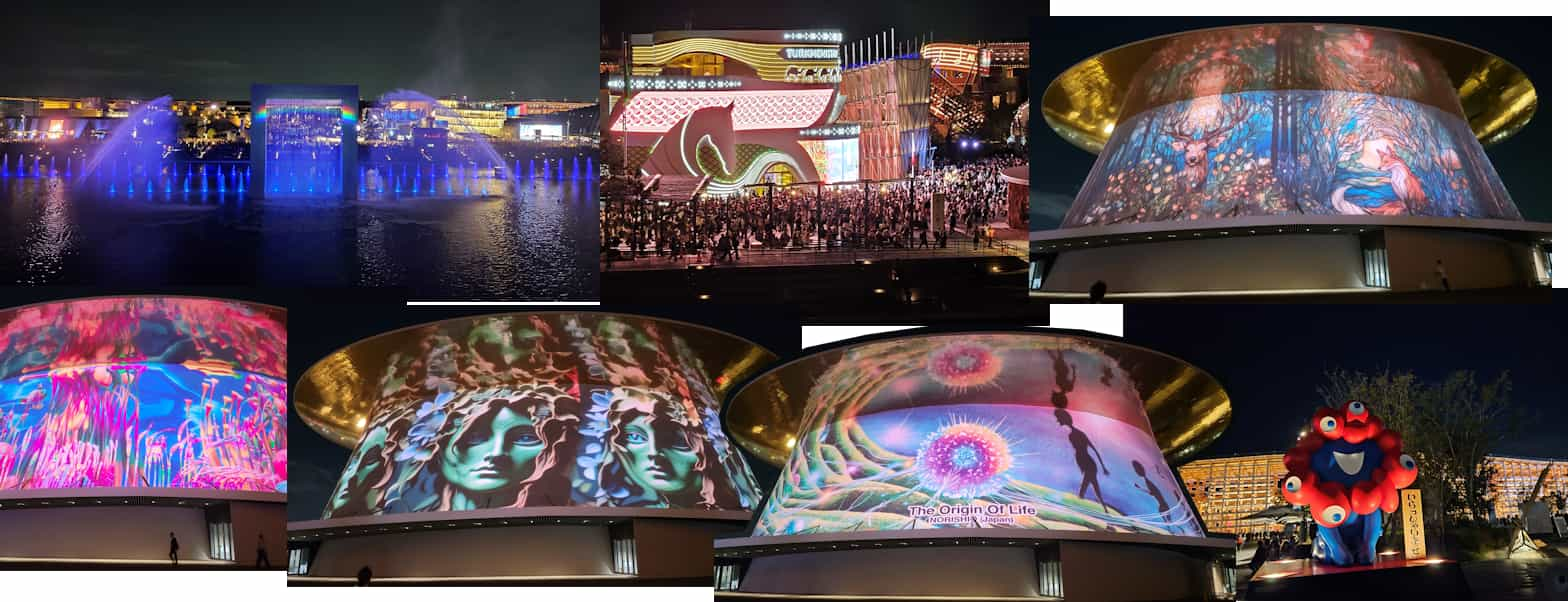

当日、大屋根リングに上って3分の2周歩くことができました。夜はリングがライトアップされ、各パビリオンも昼とは別の表情を見せてくれました。これを見るだけでも行く価値があると実感しました。

公式Webサイトの設計、何が問題だったか

- 情報格差も課題となり、公式Webサイトの設計が不十分だった。

- 開幕直後はイベント情報がPDFで提供されるのみで、発見性に欠けた。パビリオンが独自にSNSで情報発信する一方、全体像の把握は困難だった。

- 公式サイトはレガシーの記録にも不十分で、重要なスピーチや文化財展示の情報が分散。情報のグランドデザインが欠如していた。

- 今後のイベントでは、こうした反省を生かし、情報発信の設計やアーカイブの整備が求められる。対話型AIの活用など、ITリテラシーに関係なく情報を得られる仕組みの導入も期待される。

、、、と、大きな課題を残しています。

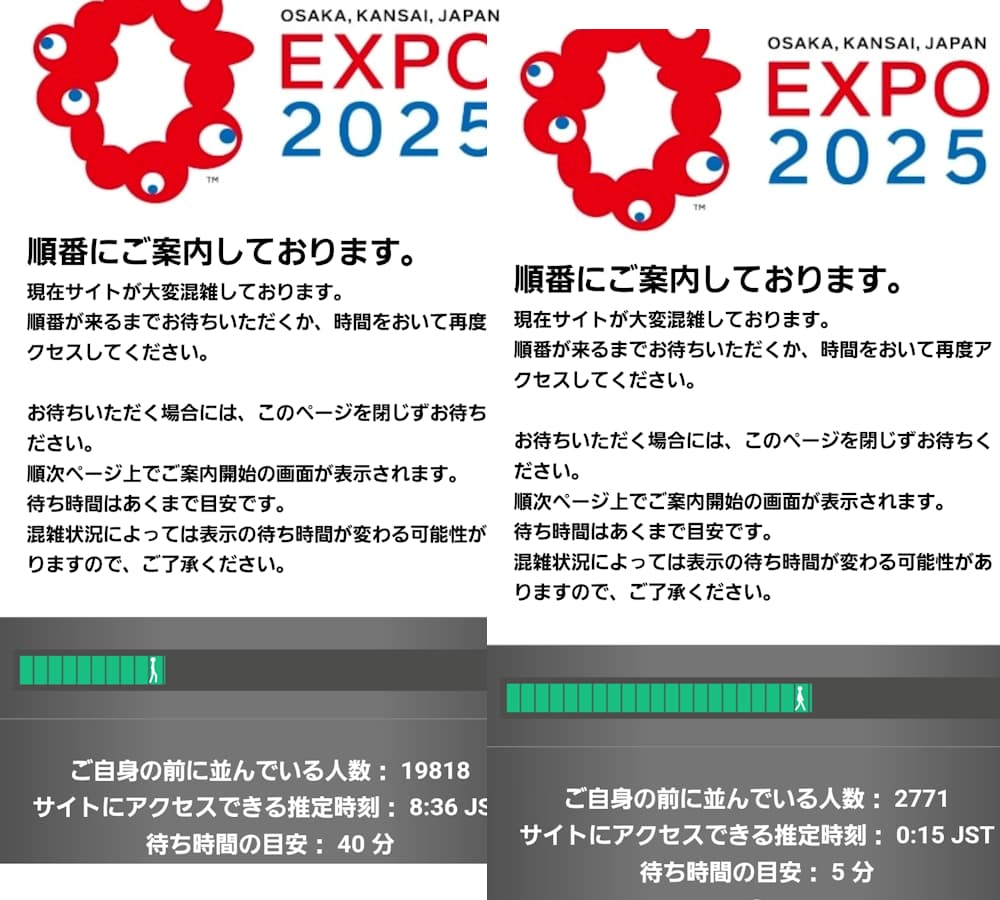

公式サイトにログインできない問題

最大の問題は、「公式サイトにログインできない問題」です。9月上旬まではログインで待たされることはあまりなかったのに、しだいに待ち時間が長くなりました。3日前先着を取ろうとするころには、4時間前からログインしていたのに、エラーで操作をやり直すと並び直しになり、絶望したものです。並び直しに1時間以上かかるのも珍しくなくなりました。

せっかくログインできても10分間操作がないと並び直しになります。キャンセル拾いでリロードする人も増え、ますますログイン待ち時間がのびていきました。ツールで自動クリックする人が出てきたため、万博協会は強制ログアウトを始めました。「複数端末でログインし、頻繁にリロード」というテクニックを使いすぎた人も強制ログアウトされたと聞いて、「どうすればいいんだー!」と叫びたくなりました。

によると、万博サイトもレートリミット(自動化を回数/期間で検知する方式)で対処しているようです。……レートリミットは最低限自動化を防ぐ事ができ、実装も簡単ですが、一般ユーザーも被害を受けてしまうという問題点があります。また、効果が限定的になる事も多いです……とのことです。

そもそも、頻繁にアクセスせざるをえないルールにしておきながら、サーバーの処理能力が低すぎるのが問題なのです。

◆パビリオンの予約については、、、

- 3日前先着をやめ、21~24時に一つ選択して抽選とする。キャンセルが出たら補欠から繰り上げ当選させる

- 当日登録は入場直後からの先着をやめ、すべてガンダム方式(時間ごとに開放)とする

- 操作可能になってから10分間たつとそのIDはすべて自動的にログアウトされる(リロードしても維持されない)

、、、などの改善が必要と思われます。

◆来場日時指定については、、、

- 西ゲート二日前増枠を拡大し、9時~10時~11時~12時~17時~の分をそれぞれ4時~9時にかけて徐々に開放する

- 東ゲートから西ゲートへの移動(徒歩、バス)を拡大する

- 操作可能になってから10分間たつとそのIDはすべて自動的にログアウトされる(リロードしても維持されない)

、、、などの改善が必要と思われます。

こうすれば、リロード地獄から解放され、ログイン待ち時間も短縮されるはずです。

チケット購入者に返金しない問題

「自分でチケットを買ったのに、入場指定できる日時が残ってなく、返金もしてくれない」とは、異常事態です。

チケット購入者で一度も日時指定できていない個人を特定し、救済措置を講ずるべきでしょう(そもそも最初から日時指定を必須として販売すべきでした)。そんな人たちをさしおいて当日券を販売するなどもってのほかです。通期パスを持っているのに当日券を買う人もいると聞いてあきれます。当日券の分の空きがあるのなら、西ゲート二日前増枠に回し、一度も行けてない人に(午後の分だけでも)優先的に与えるべきと思います。

大手旅行社から、「〇時入場チケット付き」「人気パビリオン予約付き」などの企画が販売されているのを見ると、不公平だと感じます。コンサートチケットの転売行為と同じく、禁止すべきでした。

公式サイト・公式アプリを補ってくれたもの

「どこがどれだけ混雑しているか?」「自分の興味関心に合ったコースは?」ということを公式がリアルタイムに教えてくれることを期待していましたが、完全に裏切られました。ふだん使っている「駐車場の空き情報」などに遠く及ばないしろものでした。現在のAI技術なら簡単にやれることをなぜやらないのか不思議です。

そんな中、非公式の情報が助けになりました。

は、カッキーさん(@Expo20252025)が運営するサイトで、有志の投稿による待ち時間情報などが見られます。現地で「パビリオン待ち時間」を見てからあわてて向かうと間に合わないので、「過去1週間のパビリオン待ち時間」で時間帯ごとの傾向をつかんでおくのがおすすめです。公式よりはるかに精度が高いと思います。ハダノは、9月上旬の一週間を調べて、「入館容易度」を五段階でランク付けしました。

どのパビリオンが当日でも入場できるか、予約が開放される時間など、細かい情報が書き込まれ「公式よりもわかりやすい」とSNS上で拡散して爆発的に広まったようです。

🔗万博で話題の非公式マップ 作者のつじさんって? でくわしく紹介されています。あわせて、「来場者が投稿 リアルタイム待ち時間」と題してカッキーさんの万博GOも紹介されています。さらに「問われた運営側の情報発信」「SNSに翻弄されるケースも」と、公式の情報不足を来場者が補おうとする姿が紹介され、「初めてのSNS万博」の成果と課題について考えさせられました。

は、「入れなくても世界トップレベルの建築アートを見るだけでも価値があるぞ」を後押ししてくれる情報です。つじさんマップに書き込みました。

は、まめちゃんの動画です。いろんな情報が錯綜する中、いつも納得できる情報を提供してくれます。彼の口癖は「万博の状況は1~2週間で変わるから最新動画を見てください」です。

は、お得情報研究家まめ@トラベルノート さんのレビューです。YouTubeのパビリオンランキングなどと違って派手さはなく、信頼できます。インドパビリオンには絶対行こうと思いました。ほかにもいろんなパビリオンをレビューしており、次のように関西万博の攻略方法もまとめてくれています。

、、、これを基本にいろんな情報をつじさんマップに書き込んで当日の行動計画を立てることにしました。

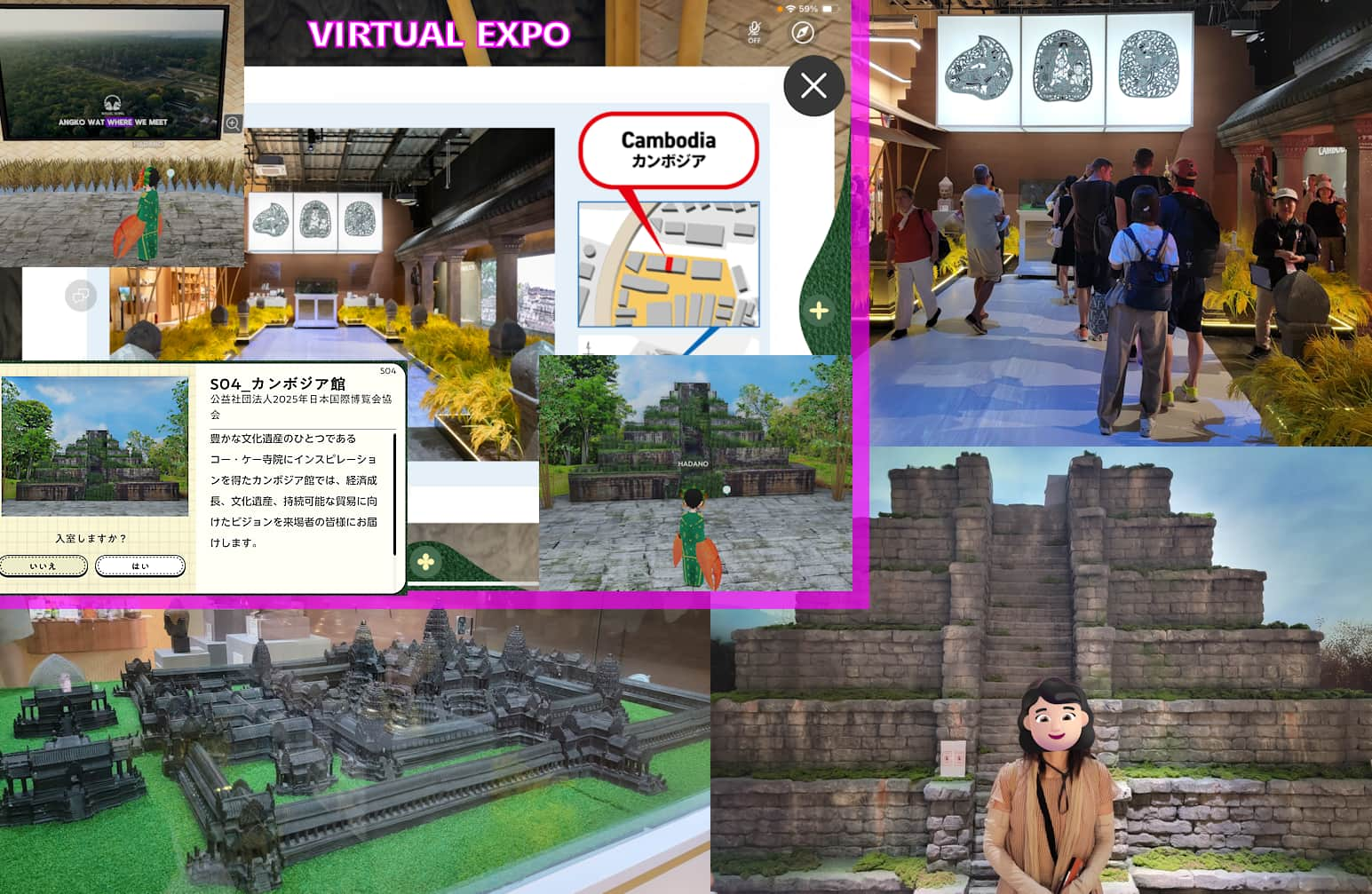

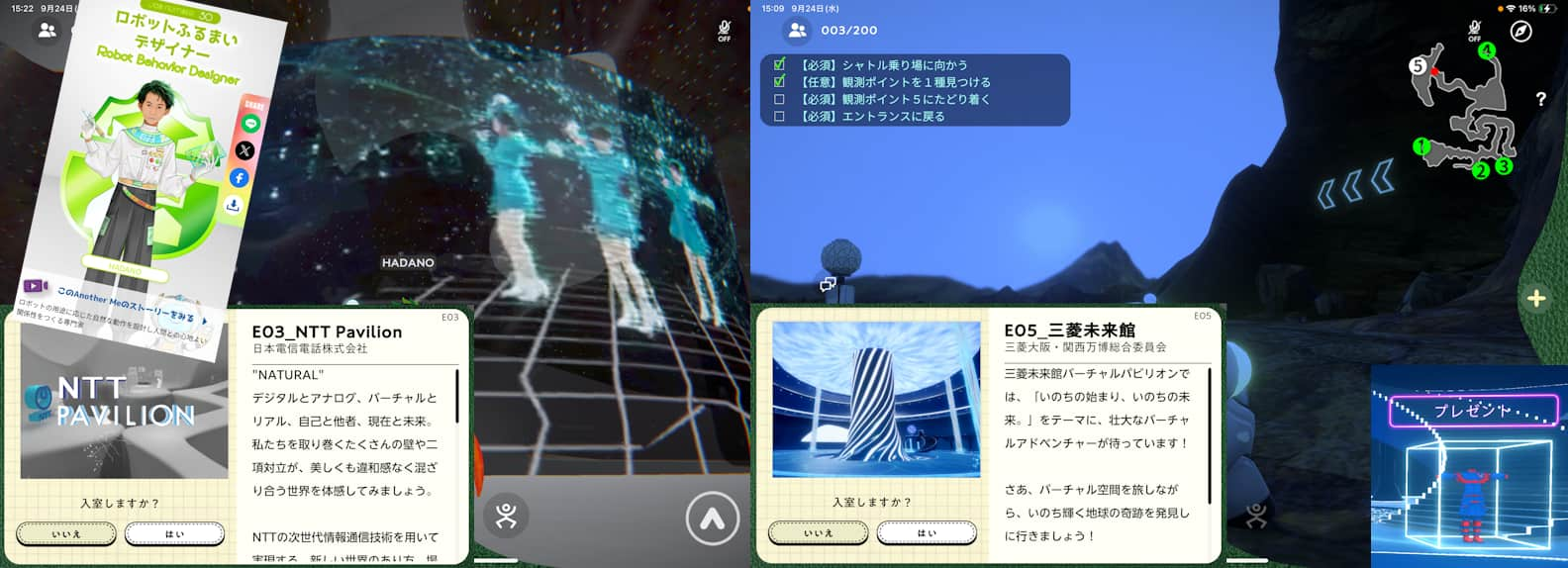

「バーチャル万博」アプリは予習・復習に使える

公式アプリの不十分さが批判される中、公式「バーチャル万博」アプリはもっと評価されていいと思います。

- 🔗「バーチャル万博」は現地会場の“下見”にも使えるのか? 実際のパビリオンの写真と比較しながら巡る【大阪・関西万博2025】

- 🔗大阪万博「やっぱ行っときゃよかった」「もっといろいろ見たかった」 ←そんな君はバーチャル万博に行け

- 🔗ラストスパートの『バーチャル万博』待ち列なしで世界一周! 記者が選ぶおすすめパビリオン4選 海外編【EXPO 2025】

、、、という具合に、SDGs学習の強い味方になります。

SDGsの目標を大きく3つに分けた場合、国内パビリオンと海外パビリオンでは重点の置き方が違うと感じます。ざっくり図示すると、、、

技術革新 環境保全 相互理解

国内 ← ← → → 海外

国内パビリオンは、ほとんど予約が必要で入館できません。また、技術革新や環境保全の説明はじっくり読まないと理解しにくいので、当日の見学向きではありません。「バーチャル万博」にまかせましょう。

海外の独特の文化・芸術に触れることは、相互理解を深めます。可能な限り当日の見学で実際に味わいたいものです。「バーチャル万博」は、各国に関する基礎知識を与えてくれます。

「バーチャル万博」は、単なるWeb資料とは違い、自分の分身を仮想空間に送り込んで行動させながら疑似体験するものです。

から直行できます(マップや図鑑からも可に)が、それよりも道路を走り回って入館した方が、当日の移動の練習になるのでおすすめです。「地図上では近くに見えるパビリオン同士でも、通れる場所が限られていて意外と遠いんだ!」など実感できます。

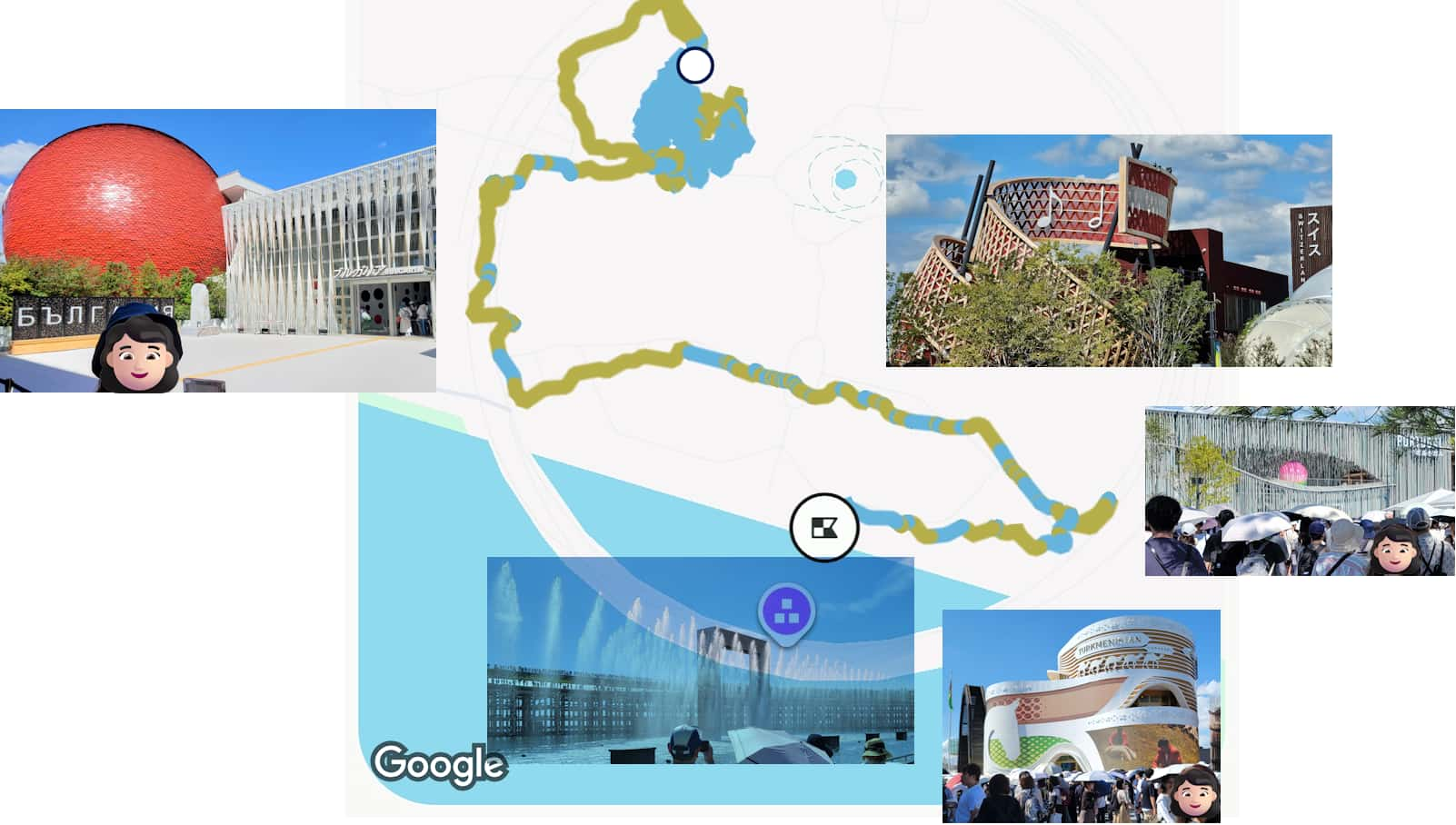

つじさんマップを自分用にカスタマイズ

つじさんマップはとても見やすい優れものです。ただ、背景色が濃いので書き込みには不向きです。PNGファイルをレタッチして色を薄くすると、文字も薄くなってしまいます。PDFファイルを加工すればこの問題は解決できます。

のテクニックを使いました。『 PDF → Inkscape(SVG編集) → パワーポイント 』という流れで、ひと手間かけるとうまくいきます。

SVG編集では、

- レイヤーとオブジェクト(S) で、下層のimage1やimage2の不透明度を下げて背景色を薄くする

- テキストの文字列を変えたり、文字色を変えたりする

- 先着の文字色を薄くし、入館容易度(五~一)を追加

パワーポイントに貼り付けてからは、

- 外観注目のパビリオンにマーク(🏯、🗼)

- コモンズパビリオンの注目国にマーク

- レストラン名入力、E(イートイン)、T(テイクアウト)を入館必須・不要がわかるようにマーク

- G(入館不要のグッズ売り場)をマーク

- その他施設の特徴をマーク(🎻、🎹、♪、🧊、💃🏻、🎎、🎞️、😊、🗽)

- 当日のイベントを入力

、、、で、仕上げました。それにしても 🔗絵文字 は便利ですね。

マップ印刷の問題(A4まで、水でにじむ)

印刷の問題は、コンビニでA3カラープリントすれば解決です。パワポファイルは容量オーバーなので、ファイル-名前を付けて保存 でPDFにして登録しました。

うちわにする場合は、A4なので家で印刷できますが耐水性がありません。「フィルムを貼ると重くなるしなあ」と思っていたら、🔗超耐水ラベルシール で解決できました。100円ショップの手作りうちわキットで2本作れます。カラビナでリュックにぶら下げると楽です。

マップを作りながら万博の計画

- 8/29に西ゲート12時しか予約できなかったので、9:40堺駅発シャトルバスを予約+くら寿司テイクアウト予約

- 数日おきに、西ゲート11時・10時と変更できたので、9時台桜島駅発シャトルバスを予約

- パビリオン事前予約全滅後、2日前増枠で奇跡的に西ゲート9時ゲット

- フェリー下船後、荷物を心斎橋のホテルにあずけた方が安心

- また中央線で戻ってきて、東ゲート前から歩いて西ゲートへ。シャトルバスはキャンセル

- 西ゲート通過後、基本的に「バーチャル万博」の大地の島と空の島西側の入館容易度の高い海外パビリオンを攻める(アナログ時計の9時~12時のエリア)

- 当日登録は、ダメ元でどこでも空いているところを探してみる

- 混雑を避け早い昼食を取るために、まずインド館かインドネシア館あたりをめざす

- 次は、EU~チリ、コモンズB・Cあたりへ

- 並ぶことができればオーストリア館あたりで挑戦、できれば夕食を

- 暗くなったら、大屋根リングをぐるっと歩いてパビリオンの外観見学

- 大屋根リング上から1回目の「アオと夜の虹のパレード」を見る(くら寿司はキャンセル)

- ポルトガル館手前から降りて、シャインハットに向かい、プロジェクションマッピング2回目を見る

- 東ゲートへ向かい、混雑状況でドローンショーを見るか判断

- 中央線でその日のうちにホテルへ

- ※ 残暑厳しく混雑もひどいので、無理せず欲張らず「万博エクササイズ」を楽しみ、パビリオン2つでも入れたら良しとする

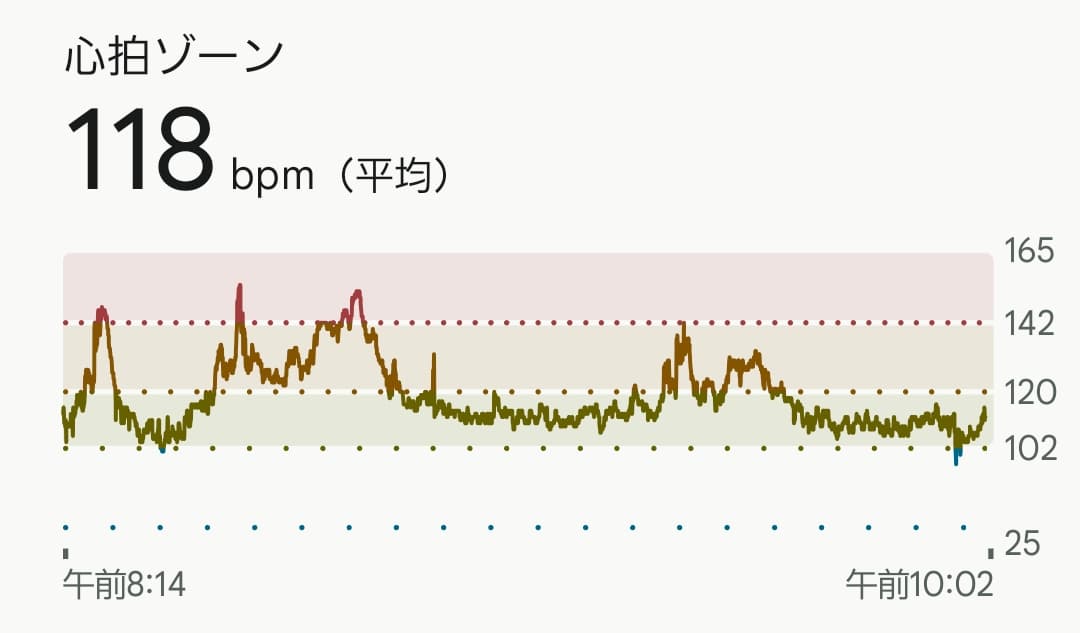

いよいよ万博当日!!

◇ 7時台:フェリー下船後 → 心斎橋のホテル → 夢洲駅

◆ 8時台:東ゲート前の万国旗横 → 8:30~50 北側専用通路を歩き → 西ゲートに並ぶ

フェンス越しですが、万博会場を外から見ることができて得した気分です。

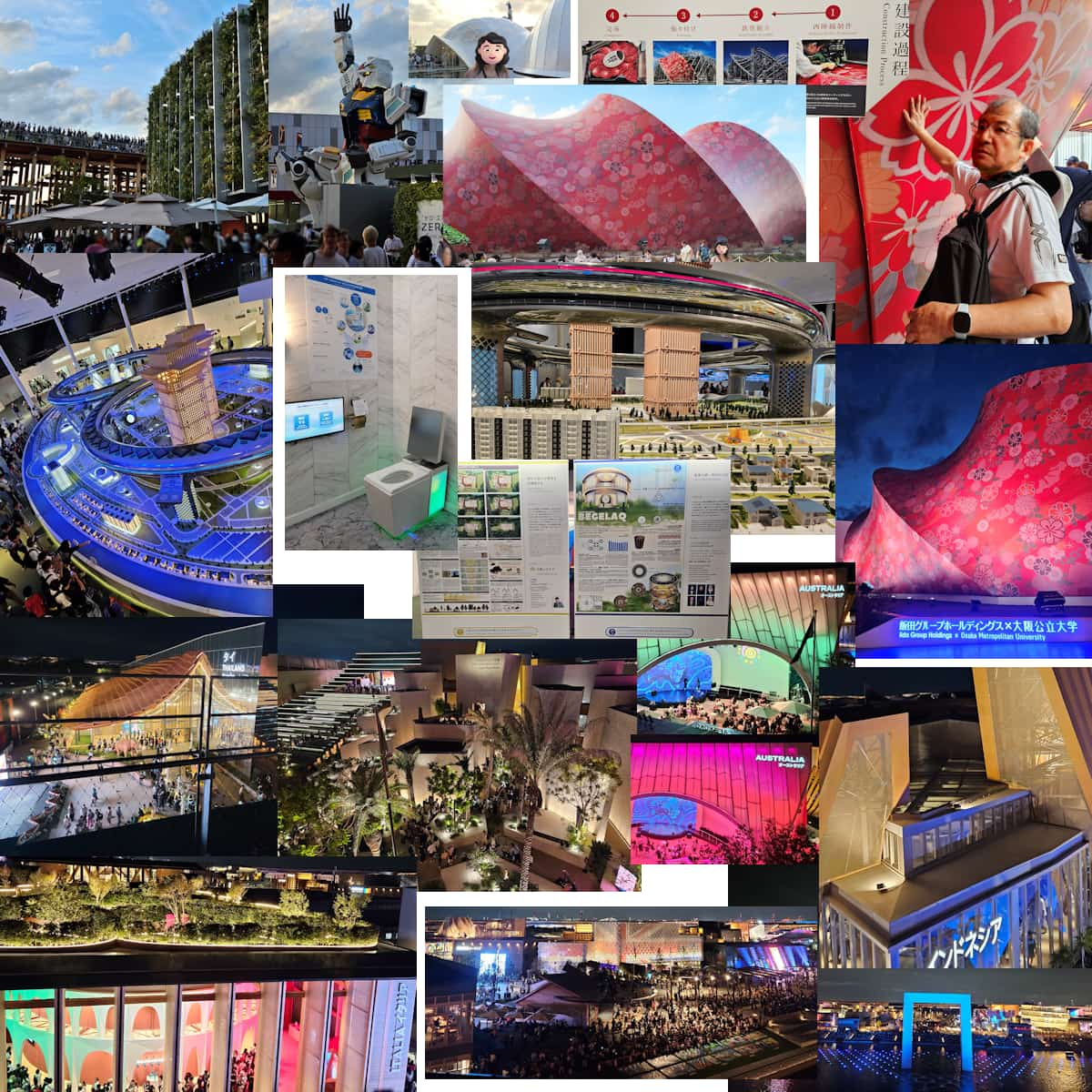

◆ 9時台:西ゲート9:20通過 → ガンダムに歓迎され → インドネシア館「停止中」・オーストラリア館「予約のみ」 → インド(バーラト)館へ入館

展示物(王族の部屋、鉱物標本、宇宙開発、一村一品の織物が印象的)・BGM・お香などインド気分を味わったあと、ショップで象のキーホルダーなどを買いました。テイクアウトは10:30からだったのであきらめて次へ。

※ インド館に入る前に、当日登録で飯田グループ17:30が取れました。3日前先着で取れなかったのに、「早く入場すると取れるんだ!」とビックリ。

◆ 10時台: 停止解除されたのを見てすぐにインドネシア館へ入館

ジャングルを忠実に再現したもの、各部族の武具・宝飾品の展示や祭り・踊りの映像(素通りする人が多くて残念)、新首都「ヌサンタラ」を中心とした持続可能で強靭な“未来のスマートシティ”のジオラマ、インドネシアの美しい風景や伝統的な文化を映し出すシアターなど見どころ盛りだくさんでした。朝から歩き通しだったので、休憩できて助かりました。

11時前ということでレストランは混んでいなかったので、Nasi Nusantara(¥2,550)、Soto Ayam(¥2,400)をいただきました。スパイスが効いていて「異国グルメだ!」と感じました。

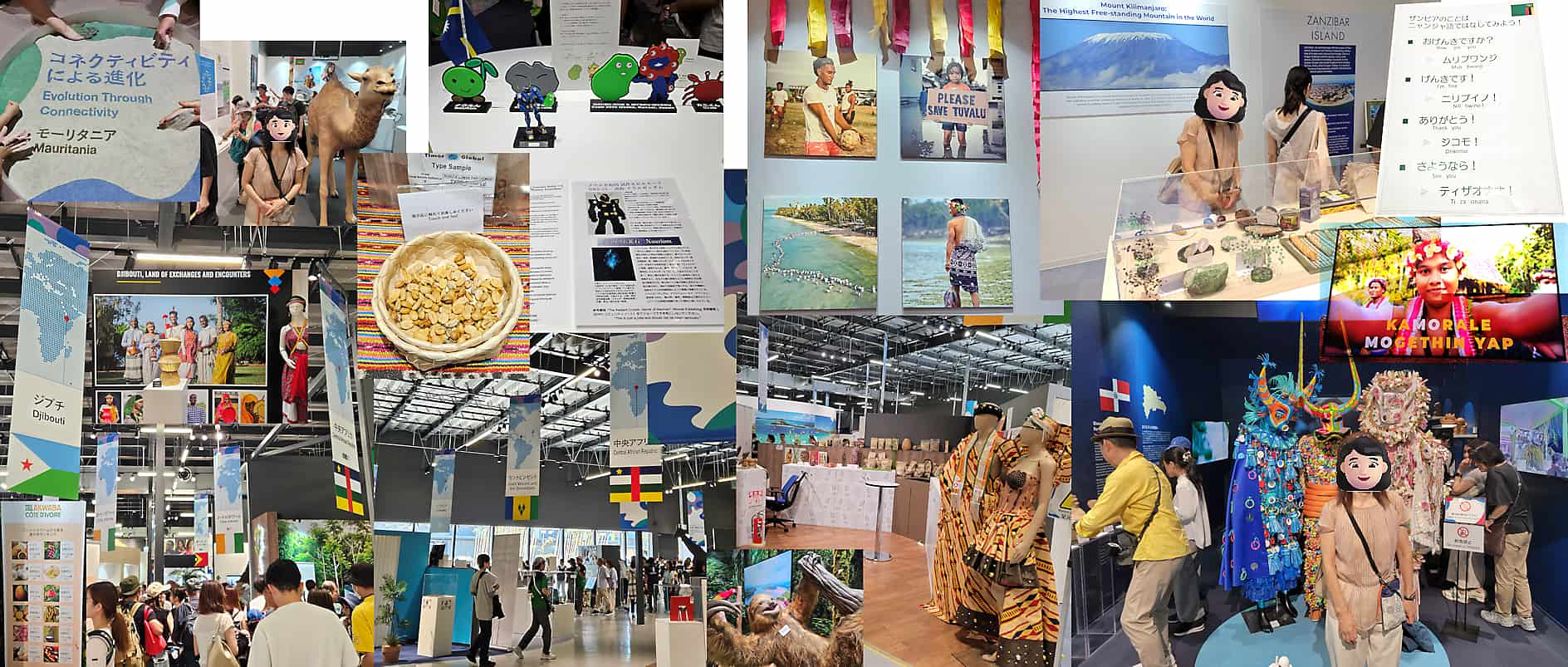

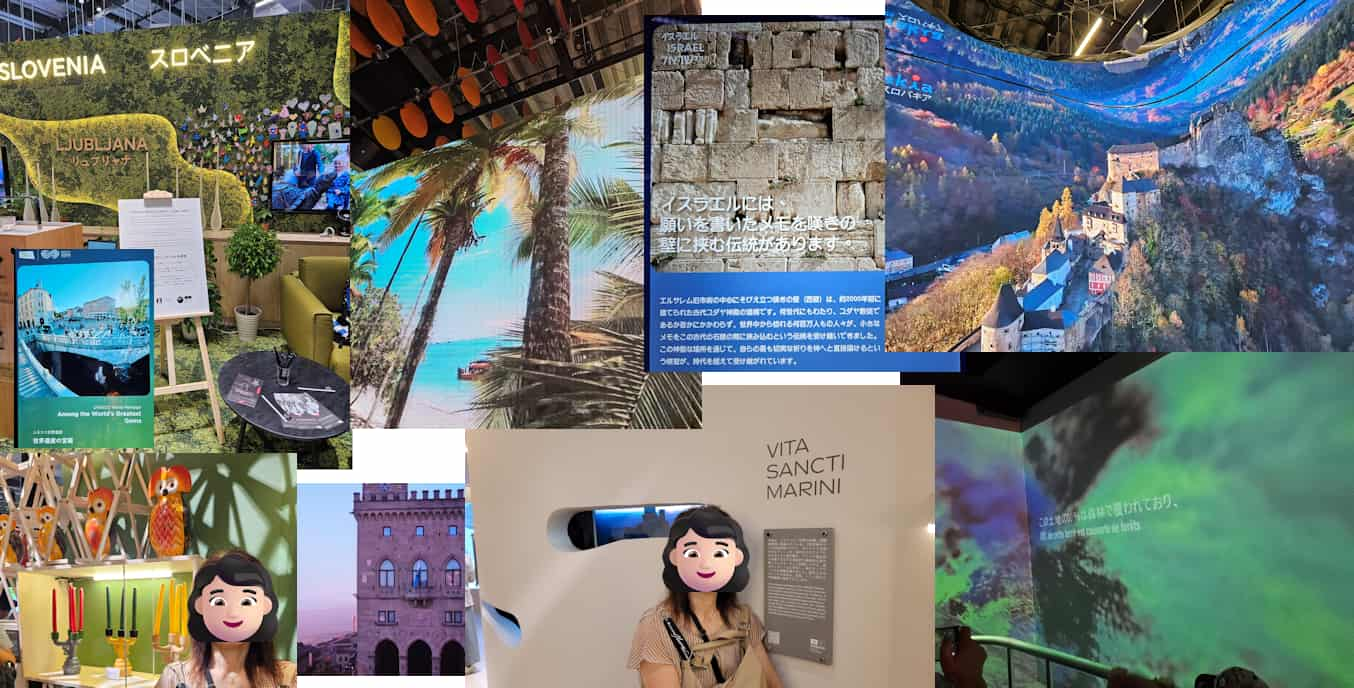

◆ 11~12時台:EU館「入場制限中」 → コモンズBへ入館

「困ったときのコモンズ」は本当でした。学生の団体が多く人でごった返してはいましたが、すぐ入館でき、26か国のブースも並ばずに見て回ることができました。エアコンが効いていて涼しいのも助かります。まずトイレに行き、反時計回りに見学しました。

「時間つぶしをどこでするか問題」も大丈夫です。一つひとつじっくり見ると2時間以上かかります。ソマリアなどは、360度映像を座って見ることができました。また、ソマリアカフェではジェラートなど冷たいものを売っていました。ブラッドオレンジ味とレモン味のジュースを買って、近くで立ち飲みしました。ハダノの自宅から車で1時間ちょっとのインターナショナルカフェ店が販売しているようです。ここまで来て1本800円か……

各国のブースは、どれも珍しく面白く、興味が尽きません。ガンダムファンには、ナウルとタンザニア(ザンジバル)が刺さるかもしれません。砂や豆などに手で触れられる国(モーリタニア、東ティモール)もありました。ツバルの水没危機が意外と知られてないことに驚きました。

見せ方にも工夫がありました。いちばん感心したのはジンバブエです。「バーチャル万博」の動画を数段パワーアップして3面曲面スクリーンに投影していました。平衡感覚を失ってVR酔いを起こしそうな没入型の迫力映像でした。ここでしか見られないでしょう。

◆ 13時台:コモンズBを出て → シンガポール…オーストリア…ポルトガル…トルクメニスタン(どこも並べないので外観を見て) → 「水と空気のシンフォニー」へ

とにかく混雑がひどく、まともに歩けません。どこに入るための行列なのか最後尾がどこかもわからないほどでした。日傘だらけで上が見づらく、上ばかり見ていると子どもや車いすとぶつかります。駅構内のように地面を色分けしてほしい気がします。昼の噴水ショーは、一服の清涼剤となりました。

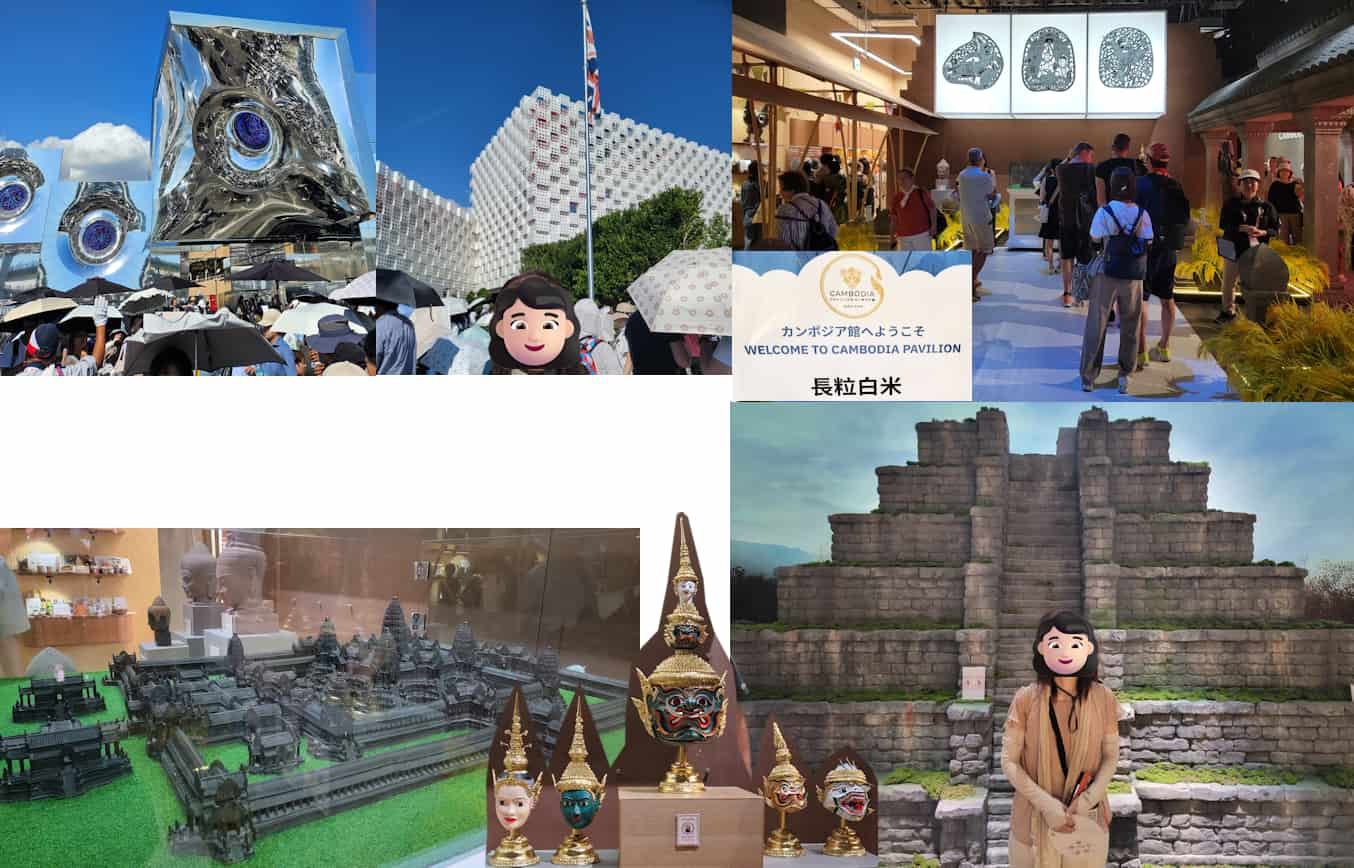

◆ 14時台:null2…英国…(外観を見て) → 氷のクールスポット🧊で休憩し → カンボジア館へ入館

氷室の技術が応用された「氷のクールスポット」は涼しかったのですが、満員状態でイスがふさがっていました。「真ん中の円形のベンチをインドネシア館のようにC型にすれば2倍座れるのに」と思いました。

カンボジア館は、最後尾がどこかわからなかったのですが、何となく並んでいたら入れました。係員がいなくても整然と行動するのは日本のよさです。稲作・仏教・ヒンドゥー教などが入り混じった不思議となつかしいパビリオンでした。コーケー寺院やアンコールワットなどの遺跡の模型は精密で、映像では得られないものでした。

◆ 15~16時台:コモンズC「入場制限中」 → コモンズCへ入館

コモンズCをのぞいてみると「入場制限中」でした。あきらめきれず近くをウロウロしていたら、ふいに新たな「待機列」が生まれ、10分ぐらい並んで入館できました。コモンズBとは違って11か国なので、ブースの待ち列がありました。同じ並ぶにしても涼しい室内なので、単独パビリオンよりは楽です。

モンテネグロは、天井いっぱいの幻想的な映像を寝そべって鑑賞できました。スロベニア・パナマは、国の特徴がよくわかる映像でした。イスラエルは、歴史的正当性を裏付ける古代遺産を展示し、「切実な願いを嘆きの壁にはさんで神に届ける」という伝統を電子的に体験させていました(伝統工芸品展示のパレスチナとは対照的)。スロバキアは、西洋のおとぎ話に出てくるような美しい風景映像を展開していました。サンマリノは、「地平線を眺め、国の美しさと本質を体感する」ために優美な曲線の窓などセンス良い見せ方をしていました。

ガボン・クロアチア・ウクライナは、環境や平和など切実な問題を訴える展示をしていました。待ち時間が長いため、途中で離脱せざるをえなくなりました。

◆ 17~18時台:セルビア館…ガンダム…の前を通って → 飯田グループへ入館 → 2階レストラン → 飯田グループを出て → 真北で大屋根リングに上り → 反時計回りに歩く(夜のパビリオン外観)

万博の高さ制限ルールでひざまずかされたガンダムですが、夕空に突き上げた手がブルーオーシャンドームの隙間から見えたのも絵になっていました。

飯田グループは予約していたので並ばずに入れました。西陣織に触らせてもらいましたが、テントみたいな感触でした。スマートシティのジオラマの中心にある木造ツインタワーは、大屋根リングを見た後なら説得力があります。スマートハウス関連では、メディカルトイレや日尼の大学生のデザイン案が興味深く、希望がわいてきました。2階レストランでゆっくり夕食の予定が、食事・ケーキが完売していました。「入館者しか入れないのに、なぜ一日分準備していないのか!?」疑問です。

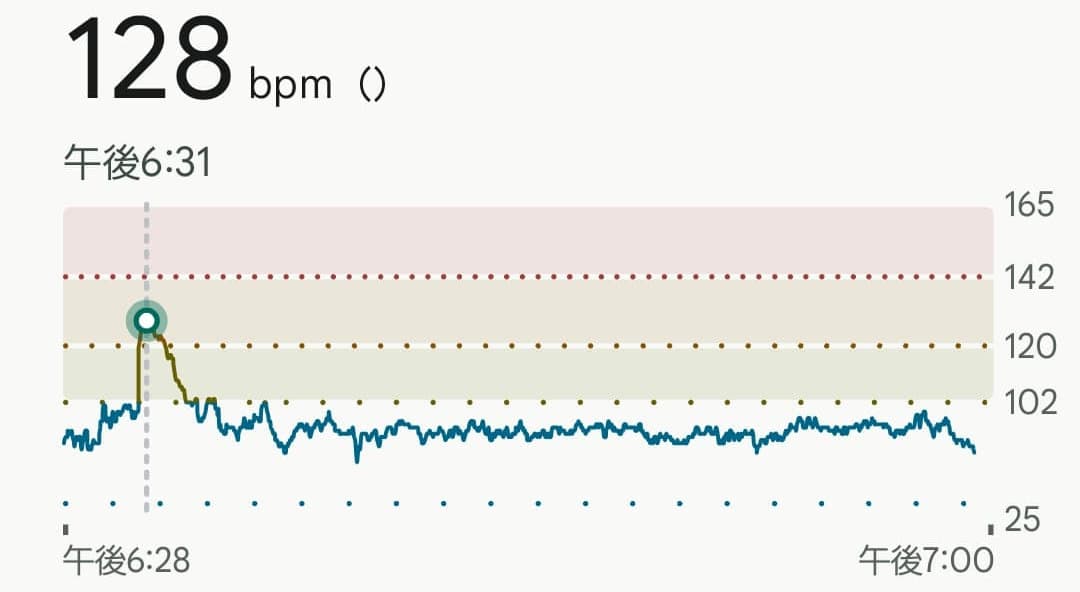

飯田を出るとすっかり暗くなっていて、夜のエクササイズが始まりました。18:30に大屋根リングの階段を一気に上りました。タイから反時計回りに歩きます。

サウジアラビアは、石造りが素敵です。オーストラリアのように膜状の外皮だと色を変化させられます。インドネシアは、昼見えなかった内部の骨組みがはっきり見えました。イタリアは、アーチ状の柱の中が見え、屋上も見えましたがすべてオシャレです。英国は、夜は国旗が浮かび上がります。19時前にリング南に着き、夜の水上ショーを待ちます。

◆ 19~20時台:「アオと夜の虹のパレード」を真裏から見て → エスカレーターで降りて → ポルトガル…オーストリア…ポルトガル → シャインハットでプロジェクションマッピングを見て → 東ゲート20:50退場

「アオと夜の虹のパレード」は、「バーチャル万博」で予習していました。ストーリーや音楽はほぼ同じでしたが、噴水や炎などはやはり迫力があり、水しぶきもけっこうかかりました。映像は裏返しで薄く、枠外のものはほとんど見えません。それでも音はまあまあ聞こえたので楽しめました。

エスカレーターにすぐ乗れるか不安でしたが、二列とも下りになっていたのでスムーズでした。ただ、地上の人込みはひどく、途中で緊急車両用の遮断機に足止めされました。

シャインハットに着いて少ししてプロジェクションマッピングが始まりました。世界中のクリエーターから「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに募った作品が月替わりで上映されます。🔗Fプログラム を鑑賞しましたが、「これを観るだけでも万博に来たかいがあった」と思えるすばらしさでした。イスに座って楽に観ましたが、観客が少なくてもったいなく感じました。

21時が近づくと、ゲートに移動する人が増えます。「帰れなくなるかも」と思い、20:50に退場しました。

◇ 21時台:東ゲートと駅の中間でドローンショーを見て → 夢洲駅(21:20乗車) → 本町駅

東ゲートを出たら駅まで立ち止まれないと思っていましたが、ドローンショーの間は止まっている人が多く、けっこうちゃんと見ることができました。「このドローンが戦争に使われませんように」と祈りました。

あとは人の波に流されるだけでした。ほんの十数分流されて、すぐ本町行きの地下鉄に乗れました。心斎橋駅の近くで夕食を取るなどぶらぶらしても、予定よりかなり早くホテルに着きました。

◇ 一日を振り返って

朝・昼・夜あわせて3万歩以上歩きました。西ゲートへの徒歩コースを選んだおかげで、早く入場できました。「パビリオン6つ + ショー3つ」は上出来です。コモンズ館2つに入れたおかげで、QRスタンプラリー34か国分をゲットできました。大屋根リング上も3分の2周歩けました。ほぼ計画どおりに行動して、想定以上の成果が得られました。

日差しは真夏ほどではなかったので、🔗遮光アドベンチャーハット と 万博マップうちわ でしのぐことができ、🔗折りたたみ日傘 と 🔗ネッククーラー の出番はありませんでした。QRスタンプラリーで消耗したせいか、モバイルバッテリー は使いました。何十分も並ぶことがなかったため、🔗折りたたみイス はプロジェクションマッピングのときだけ使いました。🔗小型リュック は軽くて使いやすかったと思います。

飲食は、非常食とコンビニのペットボトルを持ち込み、インドネシアレストラン(昼食)・ソマリアカフェ(ジュース)・飯田レストラン(アイス、ジュース)と自販機ペットボトルで何とかなりました。

【結論】万博は「多様性とつながり」を感じられ、SDGs学習に役立つ

- 大阪・関西万博は、キャンセルカルチャーに対抗し、対話重視の姿勢を示した点で、未来への重要なレガシーを残したと言える。

、、、ハダノ個人の旅行としては、人生で最も準備にエネルギーを使い、帰ってきてからもずっと心に残っている……それが夢洲万博です。

パビリオンで見学した国の名前がニュースに出ると、「イスラエルの要塞の石をさわったなぁ」「サンマリノで地平線を眺めたなぁ」などと思い出します。

分断が進む世界情勢のさなか万博会場を訪れれば、大屋根リングの中に様々な国のパビリオンがあって、一つの風景の中に地球が収まっていると感じるはずです。リングは最短ルートで移動できず非合理ですが、「多様性とつながり」を感じられ、共創を軸とした未来づくりへとつながっています。 → 🔗情報人権教育で分断を乗り越え、異質対等な共創社会を!

混雑問題を始めとする公式サイトや運営面の不備については、「そもそも万博は効率や採算を度外視したものだ」ということを思い出す必要があります。遊園地のように「金を払って楽しませてもらう」のではなく、当事者として「対話しながら一緒に作る」という姿勢も大切です。

「オーバーツーリズムの社会実験」だと考えれば、いろんな問題点が見つかって大成功と言えなくもありません。

万博に行きもしないで批判ばかりする人たちは、せめて「バーチャル万博」を使ってみてほしいと思います。

「未来社会のデザイン」については、日本館をはじめとする国内パビリオンはよく作りこまれているようです。予約必須のところが多く、飯田グループ以外行けなかったのですが、「バーチャル万博」で疑似体験できました。

「万博会場内すべてキャッシュレス」は、遅れていた日本が追いつこうとする取組です。子どもたちをどうするかは考えどころですが、EXPO Wallet を万博IDと連携させると便利そうです。ミャクペ! にチャージして当日の支払いをしようとしましたが、「顔認証」で決済できたのは、飯田のレストランだけで、ミャクペ! に対応してない売り場もありました。

ミャクーン! というNFT画像をあつめるのは、思いのほか楽しくて童心に返りました。ステータスをあげてもらえたり、キャンペーンでもらえたり、バーチャル万博に行ってもらえたり、リアル万博のパビリオン内にあるQRコードでもらえたりします。万博会場でのスタンプラリーは、紙だと混雑の原因になるので、QRスタンプラリーのみにすべきだと思います。

「バーチャル万博」との連携をもっともっと深め、『来場者は「バーチャル万博」使用を必須にする』ぐらいしてもよかったと考えます。大混雑のリアル万博に対し、「バーチャル万博」はほとんどガラガラですから。

旅行社の「万博は一日で十分ですよ」をうのみにせず、せめて「夜間券+平日券」にしていたら……などと未練たらたらのハダノです。しかし、心残りの分は別の形で少し埋めることができました。

- 台湾パビリオンに入れなかったが、心斎橋での夕食は台湾料理を

- ORA外食パビリオンに入れなかったが、翌日に道頓堀で大阪グルメを

- オーストリア館に入れなかったが、翌日に市役所でプーランクのオーボエソナタを

- ミャクミャクグッズが買えなかったが、翌日に心斎橋PARCOで公式グッズを(公式ショップのくせにVISAタッチすら使えなかったが……)

夢洲万博をきっかけに、SDGsへの理解が広がればいい……と心から思います。

※ 大手旅行社の万博ガイドは、開幕ごろの情報にもとづいているものが多く、使えそうにありません。

この本は、編集者が実際にやってみたことを利用者目線でレポートしています。

8月7日初版発行されていて、かけこみ万博組の味方になります。

※ 「万博攻略は情報がすべて」と気づかせてくれた本です。

<万博パビリオン 満足度×混雑度マップ>は、秀逸です。

人によってこだわりポイントが異なるので、一般的なおすすめに流されてはいけないとわかりました。

※ 「うちわ用万博マップ」の印刷と「チケットのQRコード」の印刷に使いました。

インクジェットプリンタの欠点を解決してくれるスグレモノです。

水をかけてみましたが、本当に大丈夫でした。

※ ハダノはハット型の帽子を持っていなかったので、買ってみました。

-17℃は検証していませんが、確かに涼しく感じます。

あごひもつきなので、風に強く、室内では後ろにやることができて便利です。

※ 「どうせ雨が降ったら折りたたみ傘がいるし」と考え、晴雨兼用のものを買いました。

軽い傘は風に弱いのが普通ですが、すきまから風を逃がすという理にかなった構造を採用しています。

東レのサンシールドで遮光遮熱に優れ、これから活躍の機会が増えそうです。

※ 「並ぶ万博には必須」ということで、超軽量で展開・収納が簡単なイスを買いました。

昔からあるシンプルな構造は最強です。

持ち運びが苦にならず、コスパもいいとハダノは思います。

※ ハダノが電動アシスト自転車を買ったときに、自転車用品として目を付けていたリュックです。

ちゃちな粗悪品とは違い、軽くて丈夫で、コンパクトにたたむこともできます。

今回の万博はこれのおかげで一日歩き回れました。

Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。

Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。新任のころから、「答えのない問題を追求させたい」「団結力と文化的な力を集団づくりで」「教育研究をもっと科学的に」「教育の情報化が必要」「チョーク&トークの注入式授業からアクティブラーニングへ」「教科横断的なSTEAM教育で生涯学習・SDGsへ」という思いを持ちつつ、4市10校にて勤務。

9年間の教頭時代、さまざまな不条理・矛盾に悩み、ICTによる働き方改革を推進。2021年3月定年退職。「特定の学校だけでなく、広く人材育成を」「日本陥没をDXで食い止めたい」「元教員の自分にできることを」と、教育DX研究の道へ。

おおいたAIテクノロジーセンター会員。デジタル人材育成学会・日本STEM教育学会・日本情報教育学会・データサイエンティスト協会・日本RPA協会の会員。JDLA G検定 2022 #1 合格者。