ハダノ元教頭が GIGAスクール と DX人材育成 について考えるブログ

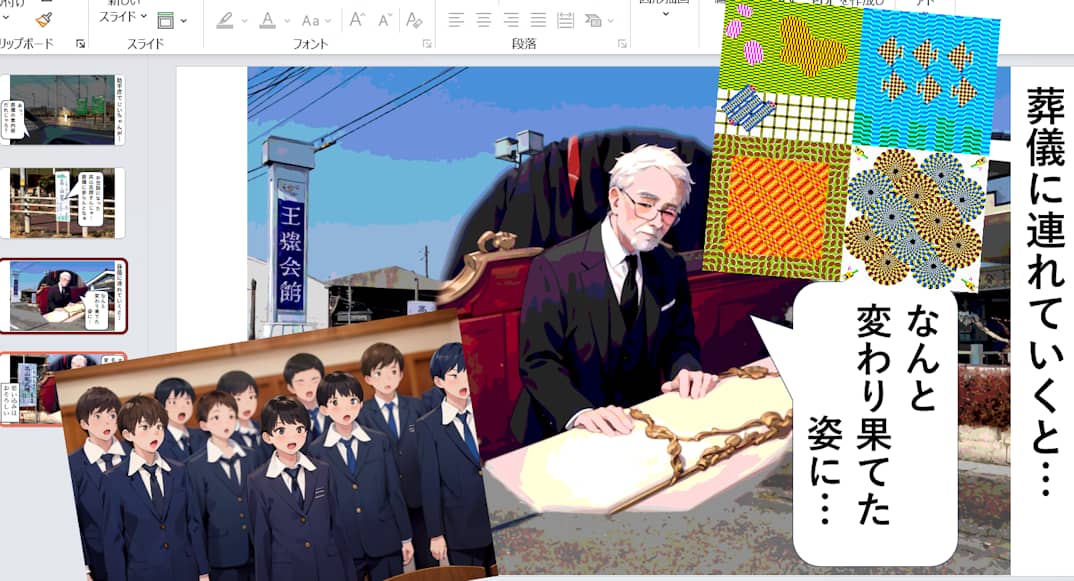

AIマンガ―6

AIが高速で進化する中、今までできなかったことができるようになりました。文章生成AIや画像生成AIは、革命的なテクノロジーです。

生成AI用PCの使い方にも慣れてきたので、だれもが楽しめる作品づくりにチャレンジしてみたいと思います。

今回お届けするのは……

生成AIとパワポで4コマ漫画「葬儀に参る」を作ってみた

メイキング ~ 基本方針 ~

- DXやSTEAM教育に役立ちそうな小話を4コマ漫画に

- ストーリー作成に文章生成AIを活用

- 画像作成に画像生成AIを活用

- フォトレタッチソフトで漫符などを追加

- パワポでセリフを入れて4枚の画像として保存

、、、に従い、最近のできごとをもとに作りました。

今回は、文章生成AIに話のバリエーションを提案させてみましたが、元の話以上のものはできずあきらめました。やはり「実話は強い」と知りました。

メイキング ~ 画像生成 ~

画像生成では、日本の典型的な葬儀場面(洋服+仏教式)が出にくく、

An old man wearing gold-rimmed glasses, black clothes, and a black tie attends a funeral at a funeral parlor and looks sadly at the portrait of a corpse.

というプロンプトで生成しました。「洋服+キリスト教式」にはなりますが、和服よりはましです。

もっと日本の日常場面を学習したモデルがほしいところです。

「思い込み」はなぜ起きる?

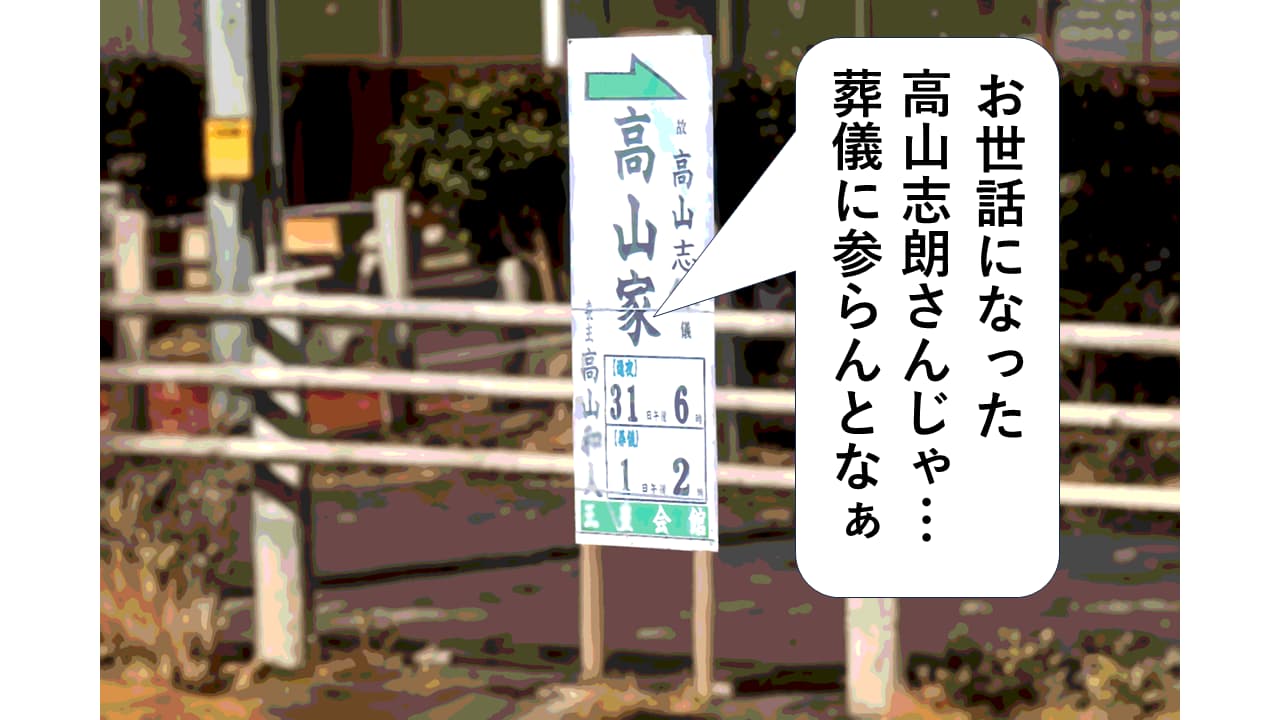

この4コマは、父の勘違いがきっかけです。自分より高齢の知人男性が亡くなったと思ったのです。名前の4文字中3文字が同じで、思い込んでしまったようです。

葬儀に参ったら、別人でした(しかも女性)。いやー参った参った……

によれば、脳がトップダウン処理 すなわち

- 持っている知識を元に

- 見ているものや文字を

- 素早く都合よく解釈すること

を行った結果、このような間違いが起きるようです。

人類はトップダウン処理によって、眼の前で見たことが得かどうか、危険かどうかをスピーディーに判断できるようになったというのです。

確かに、これがなければ車窓からちらっと見ただけの葬儀情報など見逃してしまうでしょう。

錯視も脳のトップダウン処理のせい?

に出てくるいろんな錯視もすべて脳のトップダウン処理のせいだろうと、ハダノはにらんでいました。

2005年M中1年生の文化祭学年展示でも 🔗北岡錯視の本 を参考に「きらめけ私たちの春夏秋冬」というトリックアート壁画に取り組みました。

※ なるべく拡大して見てください。揺れ動いたり点滅したりうねったり回転したりします ↓↓↓

文化祭は体育館でのステージ発表がメインだったため、休憩時間に展示を見てもらいました。体育館内が暗くて錯視効果が十分でなかったのが残念でした。

それでも、一緒に取り組んだ美術のN先生や生徒たちと、「錯視図形は脳がバグるね~」と笑い合っていました。

ところが、

によると、「拡大する穴の錯覚」は脳の働きではなく、網膜特有の信号処理によって引き起こされている可能性が高いことがわかりました。実際に、

によって、脳の前段階の「視覚細胞の反応」が錯視のメカニズムに関わることが確認されたようです。

「錯視すべてが脳のトップダウン処理のせい」というのも、「思い込み」でした。反省反省……

受験生応援イラスト

の冬バージョンがほしいというリクエストに応えて、受験生応援イラストを作りました。

ヘビの精霊に守られつつ…受検中の男子、受検中の女子、高校に合格した生徒たち のイラストです。

さっそく使ってくれたK中の進路担当と校長の間でこんなやりとりが……

ところで、表紙のイラストは著作権上の問題などありませんか。

3年間美術を教えましたが、R君は優秀でしたよ。デザインの方へ進んだとか……

息子ではなくて、夫に頼みました。

ハダノ先生がこんなの描くとは、意外……

「理科のハダノは絵には関心がない」とN先生は思い込んでいたのでしょう。かつて壁画づくりで語り合ったり、同じ学年部でトリックアートを一緒に作ったりしたことをすっかりお忘れのようです。

受験前は大切な時期?

3年生を持つと、独特の緊張感に包まれます。「夢を持て」から「現実見ろ」へ転換する1年間です。世間的にも「受験生だから」と特別扱いします。

冷静に考えると、人生において大切じゃない時期などないはずです。大切な節目を付け焼刃で乗り切るよりも、淡々と積み重ねて通過する方が大成するでしょう。

学校現場でよく見られるのが、「卒業式は3年部の意向を尊重」というものです。不安定な受験生心理への配慮が最優先されます。式中の音楽など、音楽科よりも3年部にゆだねられがちです。

にあるように、「子どもの権利条約」では、第12条で子どもの「意見表明権」を保障しています。

「卒業式の合唱について」の音楽の授業中は何も意見を出さず、間際になって3年の先生に直訴する生徒がいると、残念です。3年部が間にはいって生徒と音楽科の話し合いを取り持つことになります。

3年部は中立ではなく、3年生に忖度して代弁することが往々にしてあります。卒業式は学校行事なのに、「3年部の意向を尊重」という奇妙な流れになってしまうのです。

「思い込み」が進化して、「忖度」へ?

には、考えさせられます。

「指示待ち人間じゃダメだ」「主体的な人間に育てなければ」と教育改革に取り組んできたことが裏目に出てはいないでしょうか。

要求されていないのに、心中を察したり空気を読んだりと「忖度」することは、「おもてなし」など日本人の美徳として評価されてきました。しかし同時に、問題もはらんでいます。

の話は、「忖度」が招いた悲劇の最たるものでしょう。「親切の押し売り」はいけません。

で述べたように、多数派や権力者への忖度は同調圧力・差別につながり、既得権益をのさばらせることになると思うのです。

忖度される側は責められないので、非常にやっかいです。

【まとめ】「思い込み」の害を減らすには

得かどうか、危険かどうかをスピーディーに判断する脳のトップダウン処理は、人類の繁栄を支えてきました。あとは、科学的に「思い込み」の害を理解し、減らしてゆくだけです。

ボトムアップ処理による事後検証の習慣をつけるのがよさそうです。「あっ、これだ!」と思ってもすぐには動かないことです。

「オンデマンド型人間」は、

- 言われたことしかやらない

- 気が利かない

- 親身になってくれない

と不評ですが、いうほど悪くないと思います。

思い込みの激しい熱血教師より、オンデマンド型のサラリーマン教師の方がいい教育をするかもしれません。少なくとも、健全な労働者像を示せます。

意見表明権など権利行使の主体として育てたいなら、生徒自身に要求させるべきです。生徒がモヤモヤしていても「それは君たちの課題です」と返し、「やさしい傍観者」に徹する姿勢が教師に求められます。

自治の指導による民主的人格の形成には、ボトムアップ処理による積み重ねが欠かせません。長い目で見てほしいものです。

※ 北岡明佳先生の本によって錯視アートの世界を知ることができました。

ハダノが生徒たちと取り組んだ当時からさらにパワーアップされています。

科学としても芸術としても面白い世界です。

※ 死を覚悟した著者が勇気を出して出版した本です。

ハダノは全てに賛同しているわけではありませんが、財務官僚を中心とした忖度文化が国民生活を破壊するようすが生々しく書かれています。

Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。

Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。新任のころから、「答えのない問題を追求させたい」「団結力と文化的な力を集団づくりで」「教育研究をもっと科学的に」「教育の情報化が必要」「チョーク&トークの注入式授業からアクティブラーニングへ」「教科横断的なSTEAM教育で生涯学習・SDGsへ」という思いを持ちつつ、4市10校にて勤務。

9年間の教頭時代、さまざまな不条理・矛盾に悩み、ICTによる働き方改革を推進。2021年3月定年退職。「特定の学校だけでなく、広く人材育成を」「日本陥没をDXで食い止めたい」「元教員の自分にできることを」と、教育DX研究の道へ。

おおいたAIテクノロジーセンター会員。デジタル人材育成学会・日本STEM教育学会・日本情報教育学会・データサイエンティスト協会・日本RPA協会の会員。JDLA G検定 2022 #1 合格者。