ハダノ元教頭が GIGAスクール と DX人材育成 について考えるブログ

AIマンガ―7

AIが高速で進化する中、今までできなかったことができるようになりました。文章生成AIや画像生成AIは、革命的なテクノロジーです。

生成AI用PCの使い方にも慣れてきたので、だれもが楽しめる作品づくりにチャレンジしてみたいと思います。

今回お届けするのは……

生成AIとパワポで4コマ漫画「睡眠習慣」を作ってみた

メイキング ~ 基本方針 ~

- DXやSTEAM教育に役立ちそうな小話を4コマ漫画に

- ストーリー作成に文章生成AIを活用

- 画像作成に画像生成AIを活用

- フォトレタッチソフトで漫符などを追加

- パワポでセリフを入れて4枚の画像として保存

、、、に従い、最近のできごとをもとに作りました。

今回も、文章生成AIに話のバリエーションを提案させてみましたが、やはり「実話は強い」と確認しました。

メイキング ~ 画像生成 ~

画像生成では、「体操服で雑魚寝する中学生たち」が出にくく、

Dark-haired junior high school students in gym clothes sleeping together on the tatami mats of a ryokan.

というプロンプトを基本に生成しました。

今どきはホテルの個室で私服かもしれませんが、20年前までは旅館の畳に布団を敷いて数人で雑魚寝していました。

性別を指定しないと女子になるのはいつものことです。

「過労死」はなぜ起きる?

この4コマは、「労働者の無駄遣いと使い捨て」についての記事がきっかけです。まともに睡眠をとれずボロボロになっていくのは、極めて異常です。

で、筑波大の柳沢教授は「日本人の睡眠についての考えは世界に比べて周回遅れ。睡眠を専門とする医師も足りていない」「睡眠時間をあらかじめ確保したうえで、仕事や趣味の時間を考えてほしい」と話しています。

もちろん、労働者が気をつけるだけでは無理で、経営の問題や業界の構造的な問題も考える必要があります。

IT業界を例にとると、日経コンピュータ編集長の木村岳史氏は、

- 🔗「空前のIT技術者不足」は蜃気楼、若者たちを無駄遣いして使い捨てた罪と罰

- 🔗老害システムの始末をどうつける、もう一度言おう「若者をコボラーにするな」

- 🔗日本企業の「居心地の良い」日常に経営者もどっぷり漬かる、DXは絶望的だが策はある

- 🔗「同一労働同一賃金」が通用しない人月商売、技術者を不幸にしている大本を断つべし

など、業界の問題に鋭く斬りこんでいます。

ざっとまとめると、

- バブル崩壊後にIT投資が抑制されるようになった

- ユーザー企業が技術者のスキルを評価しないので単価が上がらず、人数を増やすしかなくなった

- IT企業は「プログラマー35歳定年説」を唱え、未熟・低賃金・長時間労働の若者を大量に雇って使い捨てることに

- スキルの高い技術者をじっくり育成するよりも人海戦術をとる「人月商売」へ

- ユーザー企業は、時代遅れの非効率な業務プロセスをシステムで固定してしまい、衰退へ

- 今も金融機関を中心に化石のようなCOBOL言語で書かれた老朽プログラムが大量に残っている

- 若者にとっては「老害」であり、「COBOLキャンセル界隈」も増えているので、システムの抜本的刷新を!

- 「メンバーシップ型終身雇用」の日本では、変革が進まず衰退しても、それが日常となり快適な居場所となってしまっている

- 専門家を専門家として処遇する「ジョブ型」を取り入れることで、変革が日常となり多様性を快適と感じるようになる

- 「同一労働同一賃金」でなく給与格差の大きい多重下請け構造になる大本の原因は、終身雇用の制約

- ユーザー企業やトップIT企業の終身雇用を守るために、下請けIT企業の技術者を「雇用の調節弁」として使い捨てている

、、、という感じです。

IT業界以外でも同じようなことがあるようです。 → 🔗「非正規雇用」が増加傾向にあるらしいけど、割合ってどれくらい?非正規雇用の増加がもたらす経済的影響も解説

いずれにしても、DXに向けた内製化や人材育成よりも勤勉さや手間暇かけることがやたらと賛美される人海戦術をとっている限り、衰退は続くでしょう。

- 長時間労働 → 睡眠不足 → うつ病 → 自殺

などという最悪のシナリオだけは何としても避けたいものです。 → 🔗大分 “半年間休みなし” 死亡のコンビニ店長男性に労災認定

「健康経営」に力を入れたい

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。 健康経営は、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みの一つです。

、、、と、🔗経済産業省 は定義しています。

見せかけの「働き方改革」で労働時間だけ削減しても、仕事の質・生活の質が低下しては意味がありません。健康経営に熱心に取り組んでいる企業では、

- 働く環境:働き方改革と連携して働きがいのある環境づくり

- 身体のケア:食習慣・運動習慣を改善し、生活習慣病を予防

- メンタルヘルスケア:ストレスチェック、コミュニケーション活性化、相談窓口、産業医…

を柱として、さまざまな工夫をしているようです。

難しいのは、心身の状態の可視化です。ストレスや職場外の身体項目は自己申告頼みとなり、客観性に乏しいものとなりがちです。教員も生徒に 家庭学習・読書・睡眠 の時間を書かせることがありますが、正しいかどうか確かめようがありません。やらされる側にとっては、面倒くさいばかりです。

この問題はデジタル機器で解決できます。

によれば、法人向けに15万台以上売れているようです。健康な人を置き去りにせず、全従業員の健康を支援できるツールとして活用が広がっています。 → 🔗中部電力が社員1万4000人にFitbit配布、健康増進だけじゃない意外な効果とは

Fitbitで健康管理に革新を

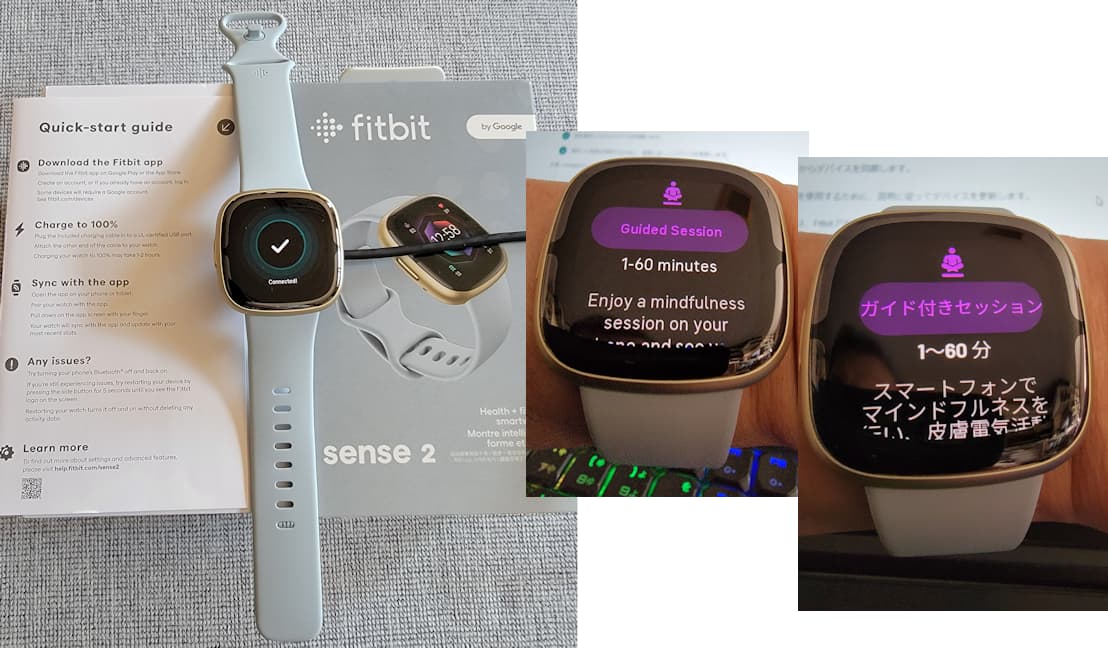

実は、ハダノも2022年10月からずっと 🔗Fitbit Sense 2 を使っています。

心身の健康に関するセンサーが充実していて、画面が大きく、軽く、バッテリーが長持ちするスマートウォッチです。

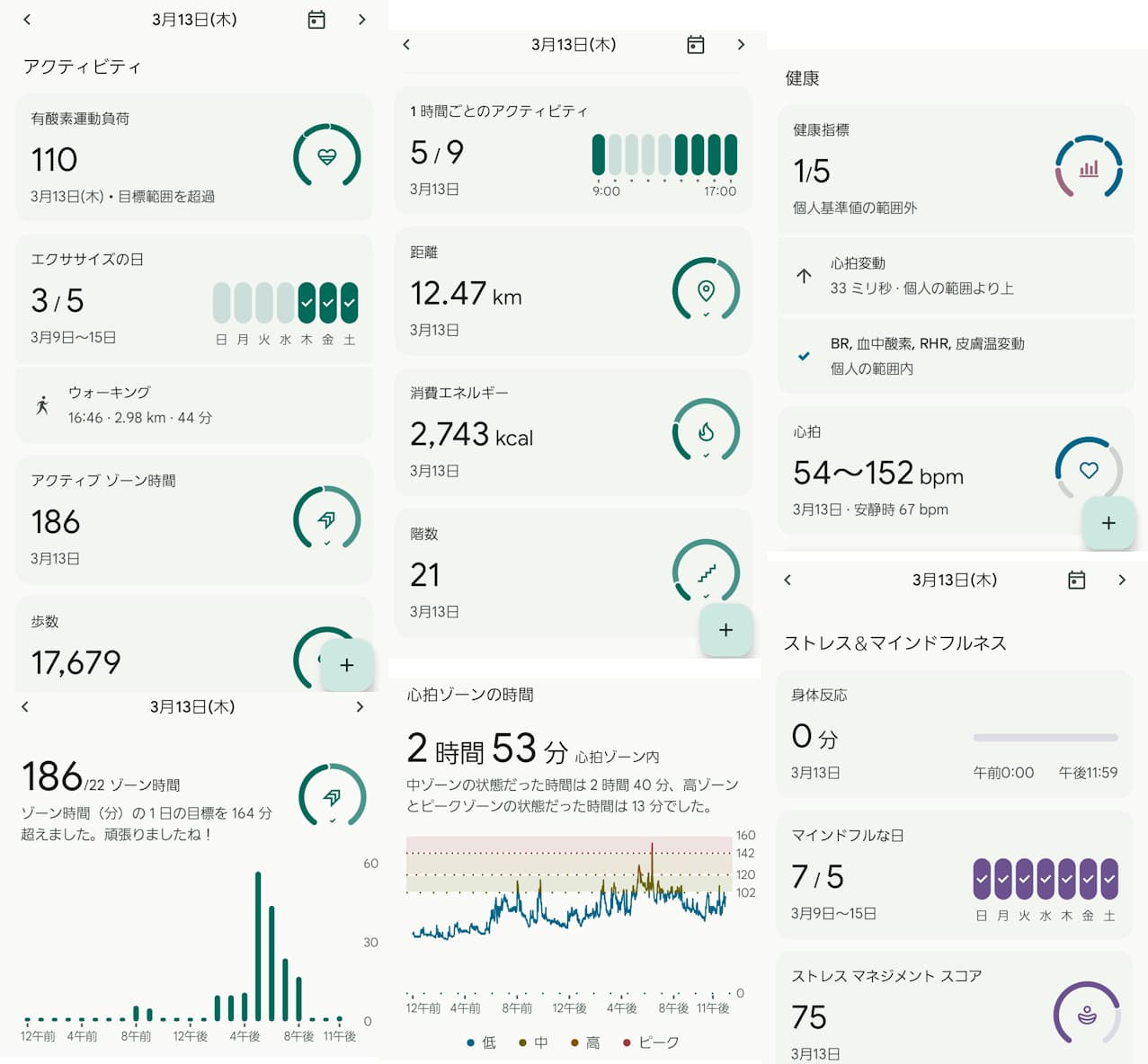

専用のFitbitアプリで、今の自分の睡眠や運動のデータを見ることができます。

睡眠中は意識がないので、自動でここまで詳しく計測されるのは助かります。

過去の日付のデータも見ることができます。

ハダノが通っていたO高校では体力づくりのため、全生徒に毎日心拍数を記録させていました。Fitbitでこれほど詳細に心拍数が記録されるとは思わず、ちょっと感動しました。運動の目安になるのはもちろん、ストレス&マインドフルネスにも活用されています。

これまで、どうしても長続きしなかったマインドフルネスが、Fitbitのおかげで習慣化できました。

各項目とも、週間・月間・年間のデータを確認できます。3月の中ごろ睡眠時間が落ち込んでいるのは、🔗確定申告支援 で忙しかったためです。

【まとめ】動物は「睡眠が命」

修学旅行の指導で悩むのが、「就寝」です。ワンオペ育児をしている人々が、「梅雨時は、子どもを寝かしつけるのに苦労する」というのが痛いほどわかります。

「昼活動し、夜は寝る」という目標をかかげさせ、さまざまな自治活動に取り組ませます。見学地に関する学習や宿舎レク・バスレク・見学地での合唱などの文化活動に力を入れます。生徒たちがガイドに質問を浴びせ続けたり、レクで白熱したり、就寝時刻ぎりぎりまでしおりの記録にいそしみ、バタンキュー……という年もありました。

それでも、環境が変わるとなかなか眠れないのは、大人も子どもも同じです。

「そもそも睡眠とは何なのか」とハダノは考えてきましたが、とてもおもしろい本に出会いました。🔗「睡眠の起源(講談社現代新書)」 を読むと、

- 眠るのは脳を休めるためと思っていたが、脳のないヒドラも眠るんだ!

- 睡眠は、睡眠のタイミングである「体内時計」と睡眠の長さや質を決めている「睡眠圧」のせめぎあい……

- 全身麻酔は睡眠の代わりにはならないし、意識レベルも違うのか

- 生物は眠った状態がデフォルトで、のちに「覚醒」を獲得したのか?

と、ワクワクが止まりません。通説に惑わされず、科学的に考えていきたいと思います。そして、エビデンスにもとづいた教育や健康経営を提唱できたらと願います。

※ スマートウォッチで健康管理をしようと考えたハダノが選んだのがこれです。

メンタルヘルスケアが得意で、マインドフルネスのプログラムが充実しています。

Fitbitアプリは発展途上ですが、Googleなので今後に期待が持てます。

※ 金谷先生は、ハダノにとって同じ大学(学科まで同じ)の後輩ということで親近感を覚えます。

しっかりと科学的な解説をしつつ、読み物調でとても読みやすく仕上がった本です。

「睡眠をとらないと命にかかわる」ということがよくわかりました。

Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。

Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。新任のころから、「答えのない問題を追求させたい」「団結力と文化的な力を集団づくりで」「教育研究をもっと科学的に」「教育の情報化が必要」「チョーク&トークの注入式授業からアクティブラーニングへ」「教科横断的なSTEAM教育で生涯学習・SDGsへ」という思いを持ちつつ、4市10校にて勤務。

9年間の教頭時代、さまざまな不条理・矛盾に悩み、ICTによる働き方改革を推進。2021年3月定年退職。「特定の学校だけでなく、広く人材育成を」「日本陥没をDXで食い止めたい」「元教員の自分にできることを」と、教育DX研究の道へ。

おおいたAIテクノロジーセンター会員。デジタル人材育成学会・日本STEM教育学会・日本情報教育学会・データサイエンティスト協会・日本RPA協会の会員。JDLA G検定 2022 #1 合格者。