ハダノ元教頭が GIGAスクール と DX人材育成 について考えるブログ

京大発ベンチャー、2024年に世界初の核融合発電試験へ

🕓 7/7/2022 ↻ 7/12/2022

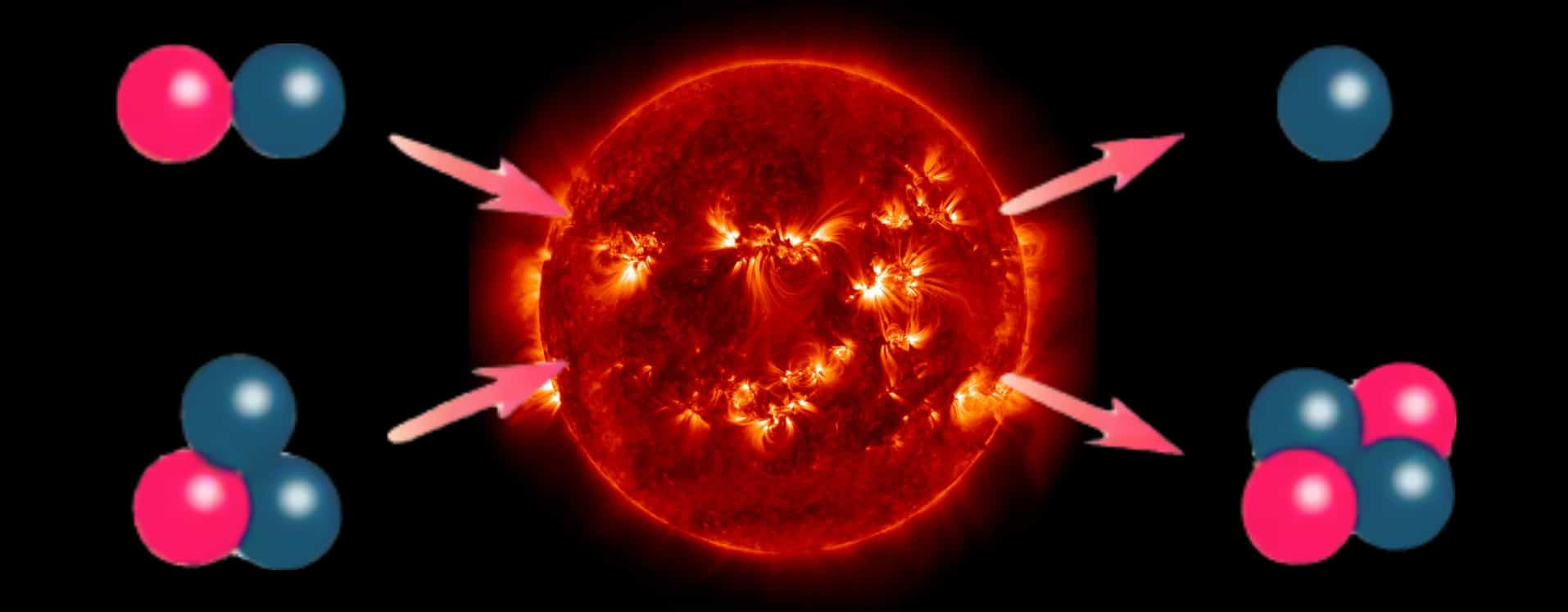

脱炭素の切り札とも期待され、いま世界中で研究開発が加速しているのが「核融合」です。

7月6日、京都大学ベンチャーで、核融合炉の基盤技術の研究開発を進める京都フュージョニアリングが、世界初となる発電試験プラントの建設を進める計画を発表しました。順調に進めば2年後の2024年までに、このプラントを用いて「発電試験」を実施する計画です。

→ 🔗核融合発電に向けた実証へ、京大発ベンチャーが“世界初”の試験プラント建設(ASCII STARTUP )

エネルギー問題とは?

ハダノは、中3理科「自然と人間」という環境問題の単元を教えるとき、こんなやりとりをしていました。

エネルギー保存の法則があるから、エネルギーはいくら使っても減らないはずですよね。

例えば、ダムの水を流して水力発電し、モーターで水をくみ上げたらどうなる?

水の位置エネルギー → 水の運動エネルギー → 電気エネルギー → 水の位置エネルギー

変換されなかった分のエネルギーはどうなったんですか。

つまり、エネルギーを使うと、質が悪くなるってこと。また、大量のエネルギーを使うことによる環境への影響も考えないといけないよ。

再生可能エネルギーだけにすればよいのでは?

だったら、再生可能エネルギーだけにすればいいんじゃないですか。太陽光、水力、風力、バイオマス、地熱……

どこにでもあって、枯渇せず、温室効果ガスを出さないというメリットからつい期待してしまうが……

例えば、地球全部を太陽光パネルでおおったらどうなる?

100%変換できるわけじゃないけど、少しはおつりがくるんじゃないですか。

地球上で起きる現象のほとんどすべてが太陽エネルギーが元になっているんだよ。

今降り注いでいる太陽光の分で足りないから、過去何億年もかけて有機物に変換した分のエネルギーに手を出しているんだ。

水素だのアンモニアだの新しいエネルギーにしたって、どうせ太陽エネルギーを変換したものだし。

エネルギー問題、当面の解決策は?

しかし、今の生活を急に変えるのは難しいね。当面の解決策は?

月で太陽光発電したものを地球に送るとか……遠すぎますね。雲の上で発電すれば、何とかなりそう……

地熱は、地球内部で生まれたエネルギーですよね。利用できる場所が限られるけど……

結局、核反応による莫大なエネルギーが出発点になっているんだ。

※ アインシュタインの関係式による核質量の変化に伴うエネルギー

・核融合反応 :太陽エネルギー

・核分裂反応、核崩壊反応:原子力エネルギー、地熱

原子力発電所は、高レベル放射性廃棄物を生み出す。数万年も隔離しなければならない。トイレのないマンションみたいなものだ。

核融合発電は可能か?

それとも、原子力発電と同じで放射性廃棄物が出るから意味ないとか……

課題は多いが、成功すれば太陽の恵みを人工的に手に入れることになる。資源のない国でも技術さえあればOK!

ついに日本で世界初の核融合発電試験へ

十数年前に生徒とこんなやりとりをしていました。ついに日本で世界初の核融合発電試験が行われると思うと、感慨深いものがあります。

「ウクライナ問題で、ロシアからの天然ガスが入らないとピンチだ」など目先の損得にとらわれていては、地球の環境問題は解決しません。

本質的な願いを新しい方法で実現するために、バカになって非常識な案を考える……そんな中からイノベーションは生まれると信じます。

※ 生物の進化と同じ「変異と適応」で、天才でなくても創造性を発揮できる思考法が「進化思考」です。

分子進化学専攻のハダノから見ても筋が通っています。

イノベーションを体系化したバケモノ級の本です。

教育DXブログの著者: ハダノ

Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。

Q大理学部生物学科数理生物学研究室にて分子進化学権威の宮田隆氏のもとFORTRANでDNA解析に没頭。F社のSEに内定していたが、科学のおもしろさを教えるため中学校理科教員を選択。新任のころから、「答えのない問題を追求させたい」「団結力と文化的な力を集団づくりで」「教育研究をもっと科学的に」「教育の情報化が必要」「チョーク&トークの注入式授業からアクティブラーニングへ」「教科横断的なSTEAM教育で生涯学習・SDGsへ」という思いを持ちつつ、4市10校にて勤務。

9年間の教頭時代、さまざまな不条理・矛盾に悩み、ICTによる働き方改革を推進。2021年3月定年退職。「特定の学校だけでなく、広く人材育成を」「日本陥没をDXで食い止めたい」「元教員の自分にできることを」と、教育DX研究の道へ。

おおいたAIテクノロジーセンター会員。デジタル人材育成学会・日本STEM教育学会・日本情報教育学会・データサイエンティスト協会・日本RPA協会の会員。JDLA G検定 2022 #1 合格者。

プライバシーポリシー | Copyright © 2022 HADANO